Eur J Pediatr:母乳喂养促进极早产儿骨密度发育

时间:2025-02-05 12:10:14 热度:37.1℃ 作者:网络

极早产儿(胎龄≤32周)在出生后因胎盘供给的营养被突然中断,骨骼矿物质储备极低,导致骨矿化滞后,并增加严重代谢性骨病的风险。为促进骨骼发育,优化出生后骨矿化水平,减少骨密度降低的风险,合理的营养补充至关重要。已有研究表明,极早产儿相较于足月儿骨矿化水平达到峰值的时间更晚,而骨量积累不足可能增加成年期骨质疏松和骨折的风险。目前针对出院后不同喂养方式对极早产儿骨骼发育的长期影响研究较少,相关数据仍然有限。因此,本研究旨在评估极早产儿在出院后接受不同营养方案喂养(未强化母乳、强化母乳、早产配方奶)对六岁时骨矿物含量(BMC)和骨密度(BMD)的影响,以补充现有数据,为优化极早产儿的营养管理提供科学依据。

本研究为前瞻性随访研究,基于一项多中心随机对照试验(RCT)。研究对象为320名胎龄≤32周的极早产儿,出生时间为2004年至2008年,初始研究观察其出生至1岁期间的生长和营养状况。本研究邀请原队列儿童在6岁时进行随访,以评估不同喂养方式对骨矿化水平的长期影响。研究分组如下:母乳喂养者随机分配至未强化母乳(UHM)组或强化母乳(FHM)组,未接受母乳喂养者则接受早产配方奶(PF)。所有受试者自出生第2周起均接受10 μg维生素D补充至2岁。

在6岁随访时,使用全身双能X射线吸收测定法(DXA,Lunar Prodigy)测量骨矿物含量(BMC)和骨密度(BMD),并计算BMD Z评分。数据调整性别、年龄及人体测量指标后进行分析。分析方法包括学生t检验、卡方检验及多元回归分析,以评估不同喂养方式对BMD的影响。分析变量包括出生时是否为小于胎龄儿(SGA)、34周胎龄至校正2个月龄期间的体重增长情况、6岁时的身高和体重Z评分等。研究随访时间为2010年至2015年。

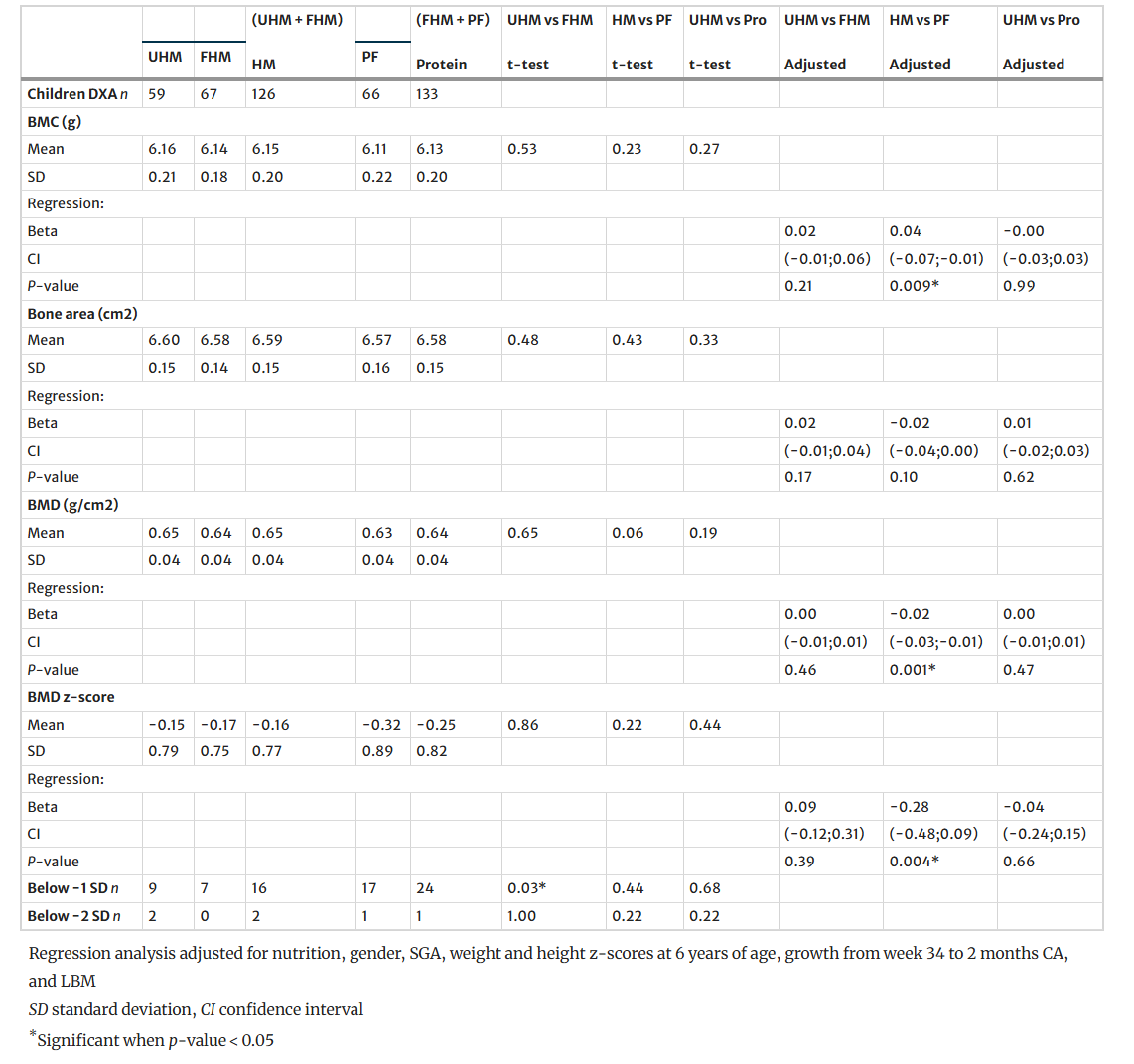

最终,共192名儿童完成6岁随访并成功接受DXA扫描,其中UHM组59人,FHM组67人,PF组66人。整体分析显示,UHM和FHM组在身高、体重、骨面积(BA)、骨矿物含量(BMC)及骨密度(BMD)方面均无显著差异(P>0.05)。但与PF组相比,多元回归分析结果显示,接受母乳喂养(UHM+FHM)儿童的BMD显著较高(P<0.05)。BMD Z评分分析进一步表明,母乳喂养者的骨密度水平优于配方奶喂养者。

此外,在所有受试者中,身高、体重、瘦体质量(LBM)等因素与BMD呈正相关,提示这些变量可能影响儿童骨骼矿化水平。配方奶喂养者在体重增长方面较快,但并未反映在更高的BMD水平上。研究中未观察到强化母乳(FHM)较未强化母乳(UHM)能进一步提高骨矿化水平的显著差异,说明母乳强化在极早产儿6岁时的骨密度水平上未表现出明显的长期获益。

6岁时的骨结果

本研究结果表明,在极早产儿出院后,强化母乳相比于未强化母乳并未在6岁时提供额外的骨密度优势。然而,与早产配方奶相比,母乳喂养(无论是否强化)与更高的骨密度相关。这提示母乳可能对极早产儿的骨骼发育具有长期保护作用。因此,在临床实践中,应优先鼓励母乳喂养,以支持骨骼健康发育。同时,由于本研究未发现母乳强化在6岁时的骨密度获益,未来研究仍需进一步探讨强化母乳对极早产儿早期骨矿化的影响及其长期随访数据。

原始出处:

Higher bone mineral density at six years of age in very preterm-born infants fed human milk compared to formula feeding. A secondary analysis of an RCT. Eur J Pediatr 184, 160 (2025). https://doi.org/10.1007/s00431-024-05935-3