体外循环抗凝不能用肝素时,还有plan B吗?

时间:2023-07-14 17:12:34 热度:37.1℃ 作者:网络

在心脏手术体外循环中,『抗凝方案』首选是肝素全身抗凝和硫酸鱼精蛋白拮抗,但并不是每一位患者都能在此抗凝方案下安全的完成手术。

临床上没有一种药可以适用于所有患者,有研究团队一直努力寻找可替代的药物或者治疗方案以满足患者的个体化需求,那么在体外循环全身抗凝中,除了肝素是否还有安全的『plan B』呢?

1、哪些情况不适合使用肝素进行全身抗凝呢?

01 患者因缺乏抗凝血酶而出现肝素抵抗;

02 使用肝素出现严重副作用:过敏性休克、肝素诱导血小板减少症HIT(可达1%-3%)等;

03 硫酸鱼精蛋白引起罕见但致命的急性肺血管收缩等。

2、选择非肝素抗凝剂需要考虑哪几点?

首先要考虑抗凝的紧迫性、快速逆转的潜在需求(即是否有逆转剂)、患者的肝肾功能(影响药物代谢)、监测方法、成本(包括拮抗的成本)等。

可供选择的有:肠外直接凝血酶抑制剂(如比伐卢定),达那肝素(尚无供应),磺达肝癸或DOAC(口服直接凝血酶抑制剂,如达比加群酯、利伐沙班等)。

临床上还有一个很少用到的备选抗凝药是『比伐卢定』。它的抗凝成分为水蛭素衍生物,为凝血酶(凝血因子IIa)直接、特异、可逆的抑制剂。

它的作用与『肝素』不同,肝素通过与抗凝血酶形成复合物,激活抗凝血酶的活性,抑制凝血因子Xa和凝血因子IIa(凝血酶)的活性发挥抗凝作用,是凝血酶的间接抑制剂。

因此抗凝血酶缺乏的患者,直接凝血酶抑制剂是个好选择。『凝血酶的作用』主要有三点:水解纤维蛋白原形成纤维蛋白单体;激活血小板;激活其他凝血因子(如V/VIII/IX/XIII)以放大凝血过程。

Fig1:肝素可作用于Xa和IIa (thrombin)。比伐卢定为胃肠外直接凝血酶抑制剂(蓝色框)

看起来是已经找到了肝素的替代物,但是事实并非这么简单,我们来关注比伐卢定用于全身抗凝时的一些问题。

01 缺乏逆转药物。比伐卢定的半衰期约为25min,抗凝效果一般在最后一次给药后2h左右消退;

02 ACT灵敏度低,目前尚无监测比伐卢定抗凝程度的标准方法;

03 出血和术中血栓风险较肝素高。如果监测指标不够灵敏,很难在体外循环中精确的控制给药剂量,给药过多出血风险高,抗凝效果消退延迟;给药较少,血栓风险高。

所以比伐卢定还是不能作为肝素的理想替代。

3、新的选择?

最近Anesthesiology上发表一篇最新的研究“静脉用『达比加群』在兔体外循环模型上提供充分的抗凝”给了我们一个可以考虑的选项。

达比加群是新一代的抗凝剂,属于直接、可逆的凝血酶抑制剂,可取代华法林成为口服抗凝药的首选药物,安全,且不需频繁监测INR,提供稳定可预测的抗凝作用,是目前唯一可用于临床的口服直接凝血酶抑制剂。

在兔子体外循环模型中,验证该假设,即达比加群可以为CPB提供充分的抗凝,对照组在同样的模型中使用肝素抗凝。

实验使用了10只新西兰白兔两室药代动力学模型,计算出了静脉用达比加群的代谢参数,得出CPB中达比加群的血浆靶浓度为90ug/ml。

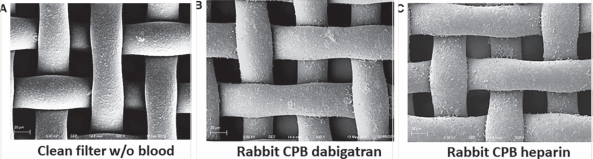

兔子行胸骨劈开,用达比加群静脉抗凝6只,肝素抗凝4只。通过右心房和降主动脉插管建立体外循环,并维持120min。CPB过程中监测ACT、血栓弹力图和血气。然后将实验动物安乐死,取脑和肾脏做组织学检查,使用电子显微镜观察动脉滤器表面。

实验结果

01 CPB过程中达比加群的实际浓度高于90ug/ml。CPB 5min后达比加群浓度为137±40ug/ml,60min后药物浓度为428±150ug/ml,120min后药物浓度为295±35ug/ml。

02 所有实验动物在CPB 120min期间均没有出现可见的血栓。

03 在CPB 120min时分别测量两组的ACT,达比加群组达到10262±4198s(高于测量范围上限),肝素组为354±141s。

04 脑和肾组织未见血栓和超微结构损伤。

05 动脉滤器电镜下显示极少或无纤维(下图Fig2)。

在这项概念验证实验中,研究团队证明了达比加群可以在兔子体外循环模型中提供类似于肝素的抗凝效果。

既然达比加群和比伐卢定还有多种直接抗凝血酶抑制药均可以提供足够的抗凝效果,达比加群的优势在哪里?

最突出的优势是:达比加群有特异的拮抗剂-依达赛珠单抗,是人源化达比加群单克隆抗体片段。

该实验也存在诸多不足,比如显然在兔子CPB模型中达比加群的药代动力学与健康兔子体内不同,出现了药物蓄积,达比加群组ACT值均超出测量范围上限,虽然本试验中CPB全程没有出现血栓,但是不能保证90ug/ml时无血栓出现。此外没有检测药物对实验动物的生存期的影响等。

全身抗凝能有效替代肝素的药物非常少,其中达比加群是唯一可以逆转的药物,尽管将它安全有效的应用到临床前还有很多工作要做,但是从临床意义来看是值得的。

接下来的研究还需包括动物生存模型、评估药物的器官毒性,以及制定伊达鲁珠单抗逆转的具体方案等,朝着肝素抗凝替代方案迈出坚实的脚步。