浆膜下子宫囊性腺肌瘤1例及文献回顾分析!

时间:2025-02-08 12:12:06 热度:37.1℃ 作者:网络

一、病例资料

患者,女,29岁,已婚未育。因“检查发现盆腔包块20余天”于2023年6月26日就诊于重庆医科大学附属第一医院。

患者平素无明显痛经,经期及经量正常,无其他明显自觉症状。本次盆腔包块系孕前体检发现,外院超声提示子宫右侧见范围约78 mm×79 mm混合性包块。家族史及既往史无特殊。

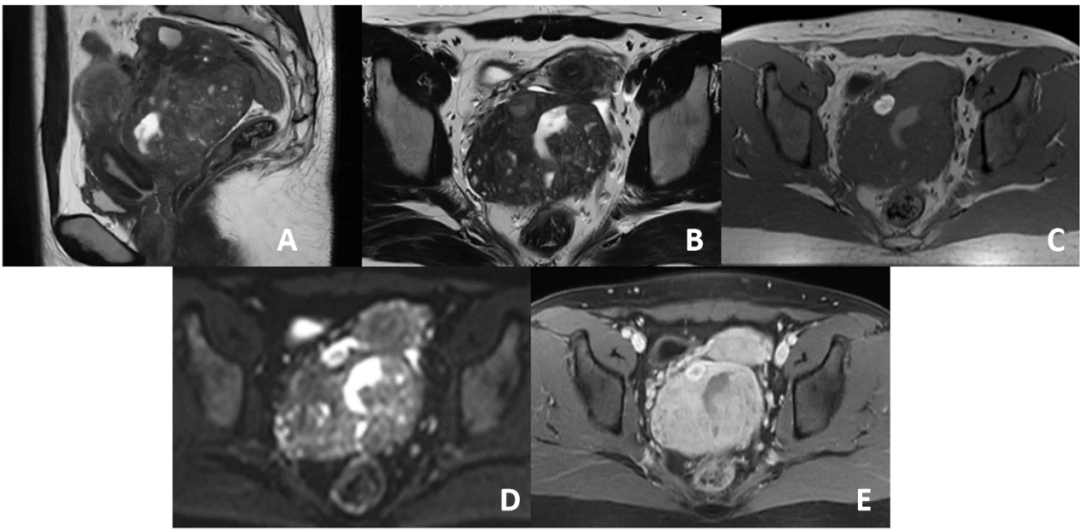

妇科检查时发现子宫后方可扪及大小约8 cm×7 cm×7 cm质硬包块,欠活动,无压痛。入院后查肿瘤标记物糖类抗原125(CA125) 557 U/ml、人附睾蛋白4(HE4) 55 pmol/L。盆腔磁共振成像(MRI)增强扫描提示子宫后壁及后壁下浆膜下腺肌瘤可能,大小约83 mm×68 mm × 85 mm,T1WI为等信号,其内可见斑片状高信号,最大范围约20 mm×12 cm,T2WI以低信号为主,其内可见斑片状高信号,与临近乙状结肠及直肠粘连、分界不清(图1)。其余检查结果未见明显异常。

A:矢状位提示子宫右后方肿块,边界清晰,大小约8 cm×7 cm×7 cm;B:横轴位T2WI以等低信号为主,其内可见多发结节及斑片状高信号,肿块与子宫后壁紧贴,并与邻近乙状结肠粘连、分界不清;C:T1WI呈等信号,其内可见多发点状及结节状高信号,符合出血表现;D:扩散加权成像(DWI)呈混杂信号;E:增强扫描实性成分持续性明显强化,囊变区无强化。

(图1 患者入院检查MRI图像)

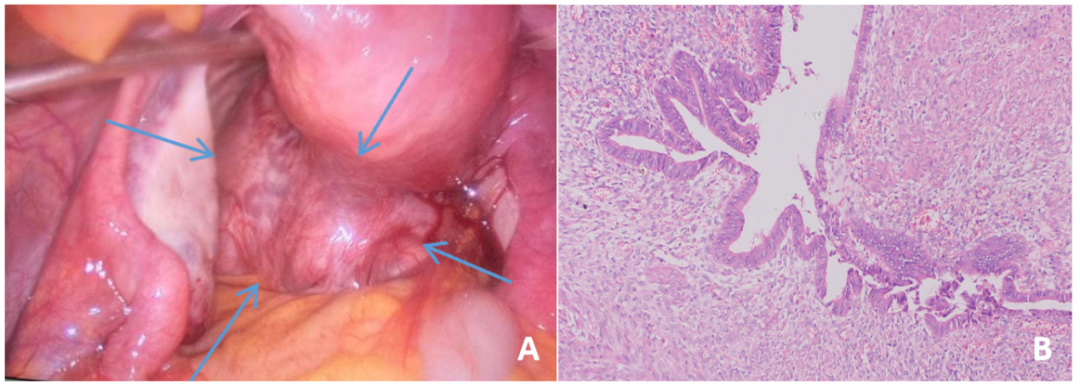

考虑到腹腔镜的视野优势,故在肠道准备下行腹腔镜探查。术中见:子宫右后壁近右侧宫角处有一大小约8 cm×7 cm×7 cm多叶融合样包块,表面凹凸不平,可见血管影,根部宽约2~3 cm,包块前方、右上方、左后方及左上方与周围游离,包块右下方与右侧阔韧带后叶以及直肠左侧壁及前壁广泛致密粘连(图2A);左下方及后方中下部分与乙状结肠及直肠系膜以及部分肠管广泛粘连,包块基底部与直肠肠管及系膜致密融合粘连,无间隙,致包块固定于盆底,不活动;其余子宫各壁光滑,双侧输卵管卵巢外观正常。术中离断瘤体与子宫连接处根部后予抓钳提拉包块,逐步游离包块,游离过程中见包块部分呈囊性变,间断有巧克力样囊内液流出;游离至基底部时因发现包块与直肠前壁融合式生长,界限不清,故在胃肠外科医师的帮助下将包块自直肠前壁完整切除,检查直肠无损伤。标本自脐孔以“削苹果法”完整取出。剖视标本质硬,色灰白,未见明确漩涡状结构,部分切面可见囊腔,见蓝紫色结节及巧克力样囊内液。术后病理显示囊壁由子宫内膜腺体及间质排列形成,周围被覆增生的肌层组织,为子宫腺肌瘤(图2B)。

A:术中可见子宫右后壁近右侧宫角出发出一大小约8 cm×7 cm×7 cm多叶融合样包块(箭头所指),表面凹凸不平,可见血管影,根部宽约2~3 cm,包块固定于盆底,不活动;B:术后病理示囊壁由子宫内膜腺体及间质排列形成,周围被覆增生的肌层组织。HE染色(×200)。

(图2 术中情况及术后病理图像)

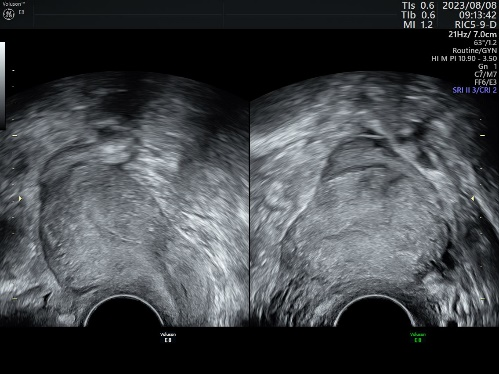

因患者有生育要求,术后使用促性腺激素释放激素激动剂(GnRH-a)亮丙瑞林治疗3个周期抑制病灶复发后,嘱患者试孕。肿瘤标志物CA125于术后第1天降至257.1 U/ml,术后1周降至186.3 U/ml,术后1月为30.4 U/ml;术后1个月复查超声未见明显异常(图3)。术后11个月成功妊娠,现门诊规律随访中。

子宫及双侧附件未见明显占位,未见疾病复发征象。

(图3 术后1个月子宫及双侧附件超声图像)

二、讨论

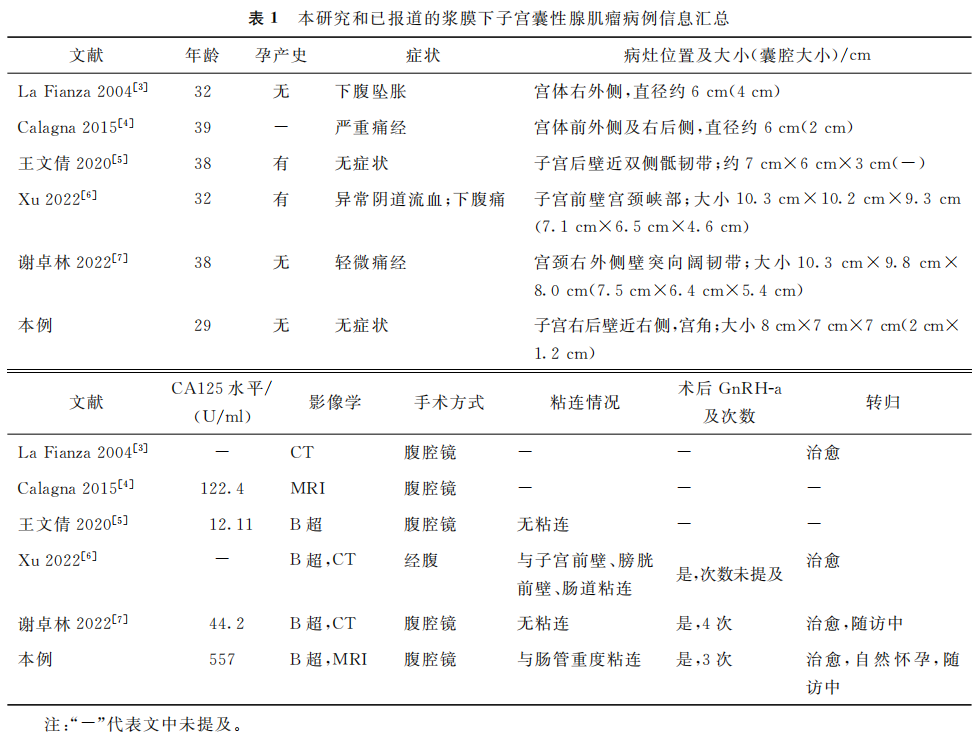

子宫腺肌症是常见的妇科疾病之一,是子宫内膜腺体和间质侵入子宫肌层内生长形成,好发于30~50岁女性。根据病变范围可分为弥漫型和局灶型,其中弥漫型较常见,而局灶型又分为子宫腺肌瘤和囊性子宫腺肌症,后者是一种相对少见的特殊类型,其内为异位的内膜组织和充满血性液体的较大囊腔。迄今为止,国内外仅报道了100余例囊性子宫腺肌症,大多数发生于肌壁间,极少发生于浆膜下或粘膜下。本病例中的浆膜下囊性子宫腺肌瘤,据不完全统计仅有5例报道。5例患者均为30岁以上;其中2例有剖宫产史,2例未生育,1例孕产史未提及;除了1例患者无明显症状外,其余患者均有不同程度的痛经、下腹坠胀、异常阴道流血等症状;CA125水平可正常,可轻度升高,其中最高可达122.4 U/ml;治疗上除1例患者因包块巨大且粘连程度重选择开腹切除外,其余均选择腹腔镜下切除。本病例年轻未育,无自觉症状,且CA125水平显著升高(557 U/ml),在包块体积大、术前评估粘连程度重的情况下,术前充分准备,选择腹腔镜下完整切除。全部6例浆膜下子宫囊性腺肌瘤诊疗资料总结于表1。

(表1)

囊性子宫腺肌症发病率为5%~70%,且近年来呈不断增加和年轻化趋势,其中发病年龄≤30岁的女性约占65%~75%。根据患者的年龄,囊性子宫腺肌症又可分为青少年型(原发型)和成人型(继发型)两类。青少年型通常发生在月经初潮后5年或18岁左右,而成人型通常发生在30岁以上。1996年,Tamura等报道了第一例幼年囊性子宫腺肌症。2011年Takeuchi等提出青少年型囊性子宫腺肌症(幼年型囊性子宫腺肌病,Juvenile Cystic Adenomyosis,JCA)诊断标准:(1)年龄≤30岁;(2)囊肿≥1 cm,囊腔独立于宫腔并且周围被覆增生的平滑肌组织;(3)早期出现严重的痛经。Chun等也提出了新的青少年型囊性子宫腺肌症诊断标准:(1)发病年龄≤18岁或初潮5年之内出现严重痛经;(2)没有子宫手术操作史;(3)囊腔直径≥5 mm。成人型的诊断标准相对模糊,通常指年龄>30岁,症状同典型子宫腺肌病,多有子宫手术创伤史。按照这个标准,上述5例浆膜下子宫囊性腺肌瘤均属于成人型,而本例患者均不符合,可见现有的分类标准尚有不足,不能囊括所有类型。

2015年,Brosens等根据囊肿与子宫的关系将囊性子宫腺肌症分为5个亚型:A1亚型(粘膜下)、A2亚型(息肉样),B1亚型(浆膜下)、B2亚型(肌壁间外突性生长)、C亚型(肌壁间);为了不同病例间更好地对比和分析,还提出了子宫囊性病变的MESCLE描述法。按照该描述法,本病例属于B1型囊性腺肌瘤-M3E2S2C2L2E1。

囊性子宫腺肌症的主要发病机制尚不清楚。大部分学者认为青少年型与子宫发育异常有关:由于苗勒氏管在发育过程中没有及时退化,月经初潮后,剩余的苗勒氏上皮细胞在雌激素的作用下周期性地出血形成囊肿;同时考虑到子宫内膜组织和其下的子宫肌层有着共同的苗勒氏管起源,子宫内膜组织化生肌层细胞的直接增殖也可能是囊性子宫腺肌症的发病机制。成人型则被认为与子宫内膜-肌层结合带的损伤有关。上述5例患者中,2例有剖宫产史,但也有1例患者为G0P0,则无法用该理论解释。由于本例患者无痛经症状,也不完全符合上述青少年型临床特点,故推测本病例中浆膜下囊性子宫腺肌瘤的形成可能是由于子宫内膜异位于浆膜下子宫肌瘤内,反复出血而被浆膜包裹局限形成,但该患者术中并未发现其余部位的子宫内膜异位病灶。

囊性子宫腺肌症的临床表现取决于病变部位,可有严重痛经、慢性盆腔痛、经量增多、异常子宫出血,也可无明显症状,故需要与浆膜下子宫肌瘤变性、卵巢子宫内膜异位囊肿、卵巢来源肿瘤及胃肠道来源病变、苗勒管发育异常导致的子宫畸形鉴别。文献报道, 囊性子宫腺肌症的CA125水平可以正常,可以轻度偏高,也可以高达500 U/ml以上。本病例中该患者术前CA125为557 U/ml,术后逐渐下降至正常范围。因此,CA125可作为术前诊断指标和术后随访的动态监测指标之一。超声检查也有一定的诊断价值,但由于超声声像图表现不典型、超声医师缺乏对该种罕见疾病的认识,导致也有不少囊性子宫腺肌症患者被误诊,故可结合盆腔MRI检查进行诊断。盆腔MRI对于肌层囊性病变诊断敏感性是60%,特异性高达96%,由于囊腔内含有血液成分和含铁血黄素,因此囊性子宫腺肌症在T1加权图像上显示高信号,而在T2加权图像上显示明显低信号,也可表现为本病例显示的高信号。有学者提出了囊性子宫腺肌症的诊断标准为:(1)孤立性病变;(2)子宫、输卵管、卵巢无异常;(3)术后病理证实有囊性子宫腺肌症的病变;(4)切除的组织包含子宫内膜腺体、间质病变;(5)含粘稠巧克力状液体的病变;(6)病变临近肌层含子宫腺肌症的微小病变。本病例完全符合以上标准。

囊性子宫腺肌症不仅严重影响了患者的生活质量,在某些罕见情况下,腺肌病灶还有恶变风险。因此,需要尽早进行治疗。治疗方法主要取决于患者的年龄、症状的严重程度、病灶的位置及大小等因素。单纯药物治疗适用于症状较轻、病变较小的患者。有生育需求的年轻女性,主要治疗思路是消除病灶、促进生育和预防复发。腹腔镜探查被认为是最佳选择,可帮助患者术后快速恢复。而对于浆膜下囊性腺肌瘤,手术治疗更是毋庸置疑。本病例的手术难点在于病灶较大、粘连范围广,游离过程中需避免肠管及输尿管损伤,因此术前的影像学评估、肠道准备、术中的多学科协助必不可缺。我们采用术后辅助GnRH-a药物治疗的方法取得了显著的治疗效果,术后患者恢复良好,于术后11个月成功自然受孕,疾病未见复发征象。

综上所述,囊性子宫腺肌瘤特别是浆膜下囊性子宫腺肌瘤临床罕见,诊断需结合症状、体征、实验室检查及MRI等影像学检查,需进行鉴别诊断减少误诊,手术探查及病理诊断是诊断金标准,腹腔镜探查是首选途径。术前充分评估及准备,术中仔细操作,完整切除,术后联合药物治疗进行长期管理,能有效提高临床治愈率及术后妊娠率。

文章来源:冉渝,牟灿,李庆姝,等.浆膜下子宫囊性腺肌瘤1例及文献回顾分析[J].生殖医学杂志,2025,34(1):103-107.