急性呼吸窘迫综合征患者肠-肺轴探讨

时间:2025-02-05 12:09:45 热度:37.1℃ 作者:网络

摘要

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种危及生命的炎症反应,其特征是难治性低氧血症和肺水肿。尽管在治疗方面取得了进展,ARDS仍然有很高的死亡率,通常是由于全身炎症反应导致多器官功能障碍综合征(MODS)。事实上,急性肺损伤(LI)/ARDS患者的恶化和相关死亡率被认为与呼吸衰竭同时发生,呼吸衰竭主要来自肺外器官的参与,这是与原发事件相关的初始炎症级联反应和持续的机械通气诱导的损伤导致多器官衰竭(MOF)和潜在死亡之间复杂相互作用的结果。尽管最近的研究越来越强调胃肠道在这一过程中的作用,但ARDS患者肠道功能障碍的病理生理学仍未得到充分探索。本综述旨在阐明LI/ARDS患者肺和肠之间复杂的相互作用。我们将检查各种因素,包括全身炎症、上皮屏障功能障碍、机械通气(MV)的影响、高碳酸血症和肠道生态失调。了解这些因素及其相互作用可能为ARDS的病理生理学和改善患者预后的潜在治疗策略提供有价值的见解。

介绍

ARDS是呼吸衰竭的一种严重形式,其特征是急性低氧血症和由于肺部炎症和肺泡毛细血管通透性增高引起的双侧影像学浸润,而不是由于心源性肺水肿。1821年,Laennec记录了致命的“特发性肺水肿”病例,这是已知的关于该综合征的最早记录。在第一次和第二次世界大战期间,观察到不同的创伤会随着时间的推移导致肺水肿。这导致了术语“休克肺”的引入从而来描述这一现象。1967年,Ashbaugh及其同事发表了一个病例系列,涉及12名在各种临床条件下出现呼吸衰竭的患者,代表了该综合征的首次系统表现。从那时起,ARDS的临床定义经历了重大的修改。最初,美国胸科学会和欧洲重症监护医学学会于1992年召开了一次美国-欧洲共识会议,随后在欧洲重症监护医学学会的指导下,2012年由柏林ARDS定义工作组领导进行了进一步修订。这些修订旨在优化对该综合征的放射学表现和氧化损伤严重程度的关注。目前的定义被称为柏林定义,规定在诊断时,患者必须接受至少5 cmH2O的呼气末正压(PEEP) 。

ARDS是一种常见疾病,流行病学研究表明全世界每年被诊断患有这种疾病超过300万人,约占重症监护病房(ICU)收治人数的10%。尽管最近在ARDS患者的治疗模式和支持性护理方面取得了重大进展,包括采用体外膜氧合和保护性肺通气策略,但与ARDS相关的死亡率仍然很高,从34.9%到46.1% 。在危重病人中,缺氧和/或高碳酸血症很少直接导致死亡。现在已经很好地确定,它出现于全身性炎症反应的起始,导致MODS及其相关并发症。值得注意的是,胃肠道在这种综合征的发病机制中的作用引起了极大的关注。事实上,临床医生和研究人员面临的重大挑战与ARDS的多样性有关,这在其各种原因、表现和治疗反应中显而易见。这种复杂性强调了精确支持治疗和探索潜在治疗策略的必要性。

通过改变全身炎症和脓毒症的发病机制,肠道被认为对危重病具有重大影响,包括创伤、胰腺炎、出血性休克、烧伤和急性呼吸窘迫综合征,并在危重患者的多器官功能障碍综合征的病理生理学中发挥关键作用。以前的理论认为,肠道通透性过高会导致危重病中细菌移位进入体循环。然而,今天,人们普遍认识到,所涉及的病理生理机制比以前认为的更复杂。事实上,危重病会影响肠道的所有方面,包括上皮细胞、免疫系统和微生物群,因此可能会引发病理性宿主反应。对危重病中器官串扰的研究揭示了不同器官系统之间的多因素生物通信,包括肠-肺串扰。当然,越来越多的证据表明肠道微生物群在危重疾病中的作用,包括其对基础疾病的发病、进展和结果的影响。有人认为,肠道细菌可能在危重病期间通过移位进入肺部,肠道和肺泡毛细血管通透性增加促进了这种移位。这一过程会影响疾病进展、药物反应和全身炎症反应,并导致器官功能障碍。在机械通气患者中,观察到肠道相关微生物的肺部微生物群富集,与ARDS的发展有关。然而,LI/ARDS患者肠道内环境稳定和功能的影响受到的关注有限。这篇综述调查了最近在LI/ARDS患者肺和肠道之间相互作用方面的进展。重点放在全身和局部炎症、上皮屏障功能障碍、MV的影响、高碳酸血症和肠道微生物菌群失调,所有这些都被认为显著影响肺-肠道相互作用。根据我们最近对肠-肺轴的综合研究,正如我们在急性脑损伤患者LI的三重打击假说中提出的,本综述专门阐述LI/ARDS中肺和肠之间双向通讯的肺-肠方向。

全身炎症对急性呼吸窘迫综合征患者肠道完整性的影响

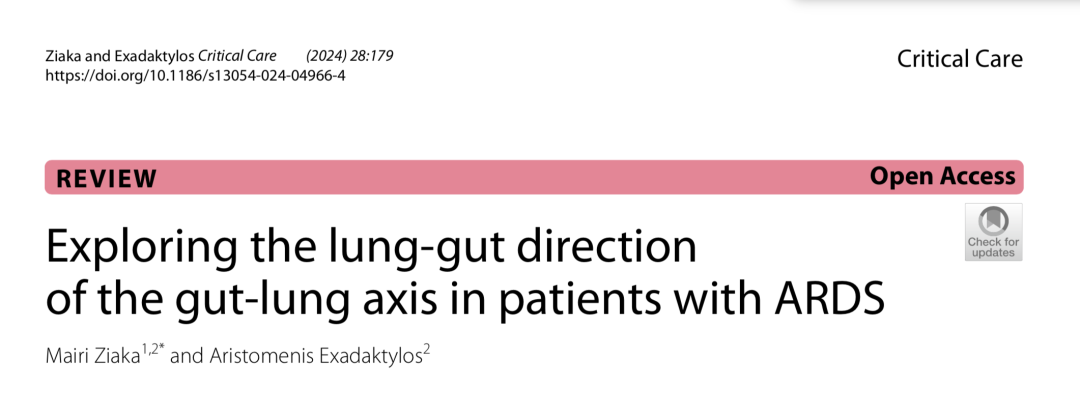

严重的急性炎症在LI/ARDS的发病机制中起着重要作用。以循环炎症细胞因子和趋化因子持续增加为标志的失调的全身炎症被认为是导致ARDS患者器官功能障碍和衰竭的主要发病过程(图1) 。事实上,ARDS的特征是肺和其他器官系统之间的双向相互作用,而不仅仅局限于肺系统,表现为与炎性细胞因子水平升高相关的全身性炎症状态。当然,在急性呼吸窘迫综合征患者的支气管肺泡灌洗液(BALF)和循环血浆中都观察到白细胞介素(IL)-1β、肿瘤坏死因子(TNF)-α、IL-6和IL-8。这种异常炎症反应是该患者群体短期和长期发病率和死亡率的主要驱动因素,促使重要器官的组织改变,最终发展成 MODS (图1) 。炎症细胞因子水平的纵向评估显示,全身和肺部炎症持续数周,在严重的情况下,可能会在呼吸衰竭和拔管后持续很长一段时间。然而,有关促炎反应持续时间的最新数据,尤其是在根据目前的建议和研究增加类固醇用于脓毒性休克、重症社区获得性肺炎(CAP)和 ARDS 的情况下,仍不清楚。

Fig1在LI/ARDS患者中,肺毛细血管内皮发生损伤,导致活化的免疫细胞迁移到肺部,从而加剧肺部炎症反应。在空气间隙中,肺泡巨噬细胞局部分泌细胞因子以诱导趋化性并激活中性粒细胞,中性粒细胞进而释放各种促炎分子。使用机械通气可能会进一步加重肺损伤,潜在地导致肺泡过度扩张(容积性创伤)、肺泡反复周期性打开和关闭(肺不张)以及复杂炎症级联反应的启动,从而导致局部和全身炎症(生物创伤)。这种炎症可以扩展到远处的器官和系统,加剧多器官功能障碍。ARDS急性呼吸窘迫综合征,IL白细胞介素,LI 肺损伤,MODS多器官功能障碍综合征,MV机械通气,TBI 脑外伤,TNF肿瘤坏死因子

有人认为ARDS的特定病因与全身炎症的发生率升高有关。特别是,脓毒症、创伤性脑损伤(TBI)和烧伤被认为是ICU中LI/ARDS的主要诱因,严重的急性炎症在其发病机制中起着关键作用。

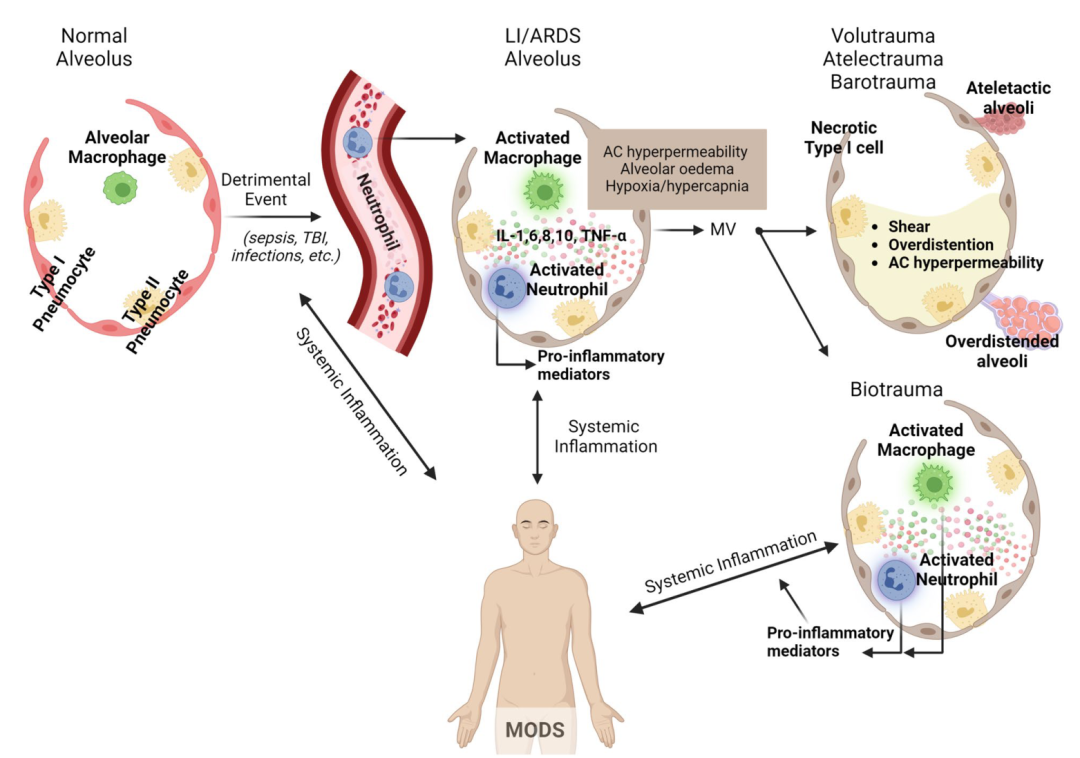

在脓毒症相关的LI/ARDS中,炎性细胞因子的产生和增加与肠屏障功能障碍和肠通透性显著增加有关,与败血症的发作和进展密切相关,并破坏粘膜层的完整性,其特征为粘连受损、厚度减少和管腔覆盖减少。事实上,细胞因子风暴通过claudin的功能改变,特别是连接粘附分子(JAM)和claudin 2的上调和claudin 5的下调以及claudin 1、3、4、5和8的分布,导致肠道屏障功能障碍,溶质的细胞旁运输中断和对大分子的渗透性增加(图2) 。此外,细胞因子相关的肌球蛋白轻链激酶(MLCK)激活进一步介导了细胞旁高渗透性,细胞因子通过前馈机制进一步增强了 MLCK 的活性,部分是通过claudin 15 的改变(图 2)

同样,在前瞻性队列研究中,TBI患者表现出严重的高细胞激酶血症(IL-1β、IL-6、IL-8、IL-10和TNF-α) 。TBI患者TNF-α、IL-1β和IL-6水平升高会影响肠道紧密连接(TJ)的通透性。事实上,TNF-α与肠上皮细胞上的TNF受体(TNFR)结合,启动了与促炎细胞因子如核因子kB (NF-kB)相关的分子通路的上调。此外,急性脑损伤后的交感神经过度激活诱导内脏灌注不足,导致肠TJ蛋白如闭锁蛋白和闭锁小带-1 (ZO-1)的修饰,最终对应于肠通透性过高(图2) 。

Fig2肠道在健康和危重疾病中的作用。在危重病中,对维持体内平衡至关重要的TJ完整性的改变会导致肠道完整性的丧失和通透性的增加。JAM连接粘附分子,MLCK肌球蛋白轻链激酶,ZO小带闭锁

最近的研究支持肠道通透性受损导致细菌移位的假设,肠道微生物,如拟杆菌门和肠杆菌科,进入ARDS患者的肺部。细菌的移位启动了粘膜免疫系统(MIS)的局部激活,促使炎性化合物(危险相关分子模式-DAMPs)的产生,其穿过肠系膜淋巴管进入肺和体循环。先天免疫细胞对这些分子的识别促进了额外的促炎途径,加速了器官损伤和MODS的进展,包括肠道。

机械通气对肠道完整性的影响

尽管机械通气被认为是ARDS治疗的基石之一,但认识到机械通气有助于急性呼吸窘迫综合征的研究取得了重大进展。在呼吸机相关性肺损伤(VILI)中,这种现象涉及一系列机制,包括暴露于升高的跨肺压(气压伤)、肺泡过度扩张(容积伤)和肺泡反复周期性开放和关闭(肺不张)。

此外,除了导致直接的结构改变,这些机械力还会引发复杂的炎症级联反应,导致局部和全身炎症(生物创伤),有可能扩展到远处的器官和系统,加剧多系统器官功能障碍,并最终导致死亡率升高(图1、3)。

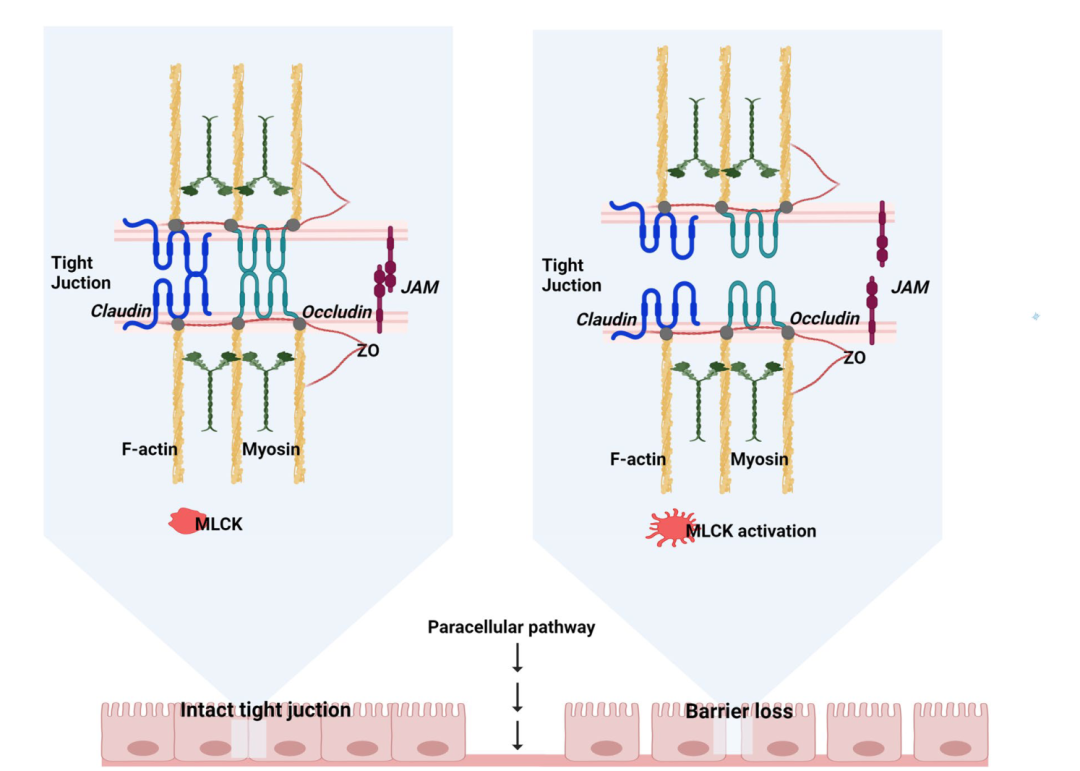

Fig3在LI/ARDS患者中,严重的急性炎症导致紧密连接蛋白的功能改变和MLCK的激活,这与肠屏障功能障碍、粘液层完整性破坏、肠道炎症反应加剧和肠道生态失调有关。MV可能引起VILI,进一步加重全身炎症和肠道损伤。低潮气量机械通气期间的血流动力学改变和保护性机械通气诱导的高碳酸血症与心肌收缩性增加、全身血管阻力降低和血管张力改变相关,导致内脏血管张力和内脏微循环氧合的改变。肠道功能障碍和肠道完整性的丧失增强了全身炎症,并促进肠道细菌向肺部的转移,恶化了先前存在的LI介导的肺生态失调。ARDS急性呼吸窘迫综合征,LI肺损伤,MLCK肌球蛋白轻链激酶,MV机械通气,TJP紧密连接蛋白,VILI呼吸机所致肺损伤

直到1998年,生物创伤在VILI发病机制中的病理生理学参与仍不清楚。近年来,越来越明显的是,在特定的条件下,MV可以引起炎症反应和随后的肺损伤,同时有效地维持气体交换。这些炎症级联反应有可能扩散到整个体循环,对肺外器官和系统产生影响,最终导致MOF 。事实上,假设通过增加肺泡-血管通透性,MV(机械通气)促进了炎症反应的扩散,并有助于损伤从肺向远端器官的传播,最终导致MOF并影响死亡率(图1,3) 。此外,假设MV诱导的炎症反应(生物创伤)源于两种不同的病理生理学机制。首先,直接细胞创伤破坏细胞壁,导致细胞因子在肺泡水平局部释放并进入体循环。其次,已经确定了一种称为“机械转导”的机制,指的是细胞通过称为“机械感觉”的过程检测机械力,并通过“机械转导”将其转化为一系列细胞信号事件的现象,体外研究强调,大多数肺细胞可以产生细胞因子来响应周期性拉伸。此外,机械损伤导致DAMPs的释放,这又触发产生促炎细胞因子的免疫细胞的募集。这与由于过度拉伸导致的肺泡上皮和血管内皮细胞中信号级联的激活以及神经炎症反射的失调相结合,导致了强有力的全身性炎症反应。在机械通气期间持续暴露于有害的机械力,尤其是高潮气量(TV)机械通气,通过加剧这种炎症过程导致恶性循环,导致肺泡毛细血管屏障通透性增加,并增加对额外肺损伤的易感性。

临床研究表明,MV与血浆和BALF中炎症介质(如TNF-α、IL-1、IL-6、IL-8、可溶性TNF-α受体75、IL-1β和IL-1受体拮抗剂(IL-1ra))水平的增加有关[47,53,54]。进一步的实验研究表明,MV可能触发各种促炎介质的释放,包括IL-1β、IL-6、IL-8、TNF-α、C-X-C基序配体1 (CXCL1)和CXCL10,以及巨噬细胞炎性蛋白-2 和细胞间粘附分子。

一些研究试图阐明ARDS远端器官损伤的病理生理学;然而,确切的机制仍不完全清楚。这些潜在因素包括MV、低氧血症、细菌或细菌制品的有害影响以及全身炎症。事实上,如上所述,越来越多的证据支持这一假设,即呼吸机介导的炎症反应和损伤可能会扩展到远端器官,如肝脏、肾脏和大脑。然而,很少有人知道VILI对肠道完整性的有害影响。此外,关于肠道损伤和功能障碍可能是MV诱导的全身炎症的有害后果的现有证据是有限的。作为炎症/脓毒症级联反应的一个组成部分,TNF-α、IL-1β和IL-6水平的升高已被证明会影响肠内TJ的通透性。Guery及其同事(2003)已经证明MV提高了血浆TNF水平和肠道通透性,并且静脉注射TNF中和抗体逆转了肠道通透性过高。先前针对实验模型和细胞培养环境的大量研究表明,TNF-α对肠上皮屏障的完整性有不利影响——单独或与其他促炎细胞因子联合作用。TNF-α诱导的肠上皮屏障功能障碍的潜在机制是复杂的,包括不同的过程:肠上皮细胞凋亡的诱导,细胞膜脂质组成的改变,钙-钙调素激活MLCK,通过增加MLCK蛋白表达刺激肌球蛋白轻链(MLC)磷酸化,以及抑制TJ蛋白表达。值得注意的是,MLCK介导的MLC磷酸化途径作为肠上皮屏障中TNF-α诱导的功能障碍发展的关键,已得到广泛认可。此外,IL-6是一种具有多效作用的多功能促炎细胞因子,显著参与肠道局部和全身的炎症反应。然而,尽管IL-6在炎症过程中起着至关重要的作用,但其对肠上皮屏障功能调节的确切影响仍不确定,因为关于IL-6是否对肠屏障发挥保护性或破坏性作用存在争议。最近,使用VILI的实验小鼠模型,丁等人证明了血清和肠道组织中TNF-α、IL-1β和IL-6的水平升高,通过酶联免疫吸附试验(ELISA)所评估的。值得注意的是,VILI小鼠表现出肠道损伤的显著增加和一种称为泛凋亡的现象,指的是在肠道中同时发生凋亡、焦亡和程序性坏死,这与MLC活化和TJ破坏有关。这些病理变化与血清TNF-α、IL-1β和IL-6水平升高有关。此外,VILI小鼠表现出肠屏障完整性受损,其特征为闭锁蛋白和ZO-1的表达减少,以及claudin-2的表达增加和MLC的激活。值得注意的是,气管内给予Importin-7 (Imp7)小干扰RNA (siRNA)纳米颗粒有效地抑制了细胞因子的产生。它减轻了VILI诱导的肠道损伤,表明了VILI后全身炎症在加剧肠道损伤中的病理生理学作用,并表明了Imp7 siRNA纳米颗粒作为VILI相关并发症的治疗策略对细胞因子抑制的潜在治疗效用。此外,使用VILI兔模型的实验研究阐明了生物创伤对MOF影响的潜在机制。通过利用ARDS的酸吸入模型,Imai及其同事(2003)揭示了有害的通气策略,如高TV和零PEEP,显著增加了肾脏和小肠上皮细胞的凋亡,这种增加与器官功能障碍显著相关。

从机械学角度看机械通气的影响

其他器官系统的逐渐恶化,最终导致MODS的发作,是导致LI/ARDS患者死亡率升高的主要因素。事实上,在危重患者中,死亡率较少与缺氧和/或高碳酸血症相关,而是由导致MODS和相关并发症甚至死亡的全身性炎症反应引起。值得注意的是,胃肠道在这种综合征发病机制中的作用引起了人们的极大关注。

大量研究表明,涉及低TV和高PEEP水平的肺保护技术可降低死亡率,从而成为ARDS患者的标准管理方法,然而,关于PEEP对内脏灌注和全身血液动力学影响的现有数据是矛盾的。事实上,尽管增强了动脉氧合,PEEP的应用可能通过降低静脉回流和心输出量而对全身血液动力学产生不利影响,这些影响的程度与所施用的 PEEP 水平相关。事实上,实验和临床研究表明,在没有肺损伤的机械通气个体中,PEEP导致静脉回流减少,从而影响心输出量。此外,已经证明在腹部手术期间,将PEEP从0增加到15 cm H2O与混合静脉和肝静脉氧饱和度同时降低相关,仅在PEEP为15 cm H2O时观察到显著变化。此外,在接受腹部手术的患者中应用PEEP,随着心输出量的减少,也会损害门静脉血流。同时,由于内脏氧提取摄取的补偿性增加,内脏氧消耗保持不变。同样,在感染性休克导致LI的患者中,将PEEP水平提高到15cmH2O会导致心输出量和肝静脉氧饱和度降低,这在PEEP水平为15cmH2O时比10cmH2O时显著。此外,PEEP可以自主影响局部灌注,特别是阻碍内脏灌注。受损的内脏灌注可能会损害肠道的屏障功能,导致肠道渗透性过高和细菌移位,并促进MOF的发生。实验研究表明PEEP对内脏血流量的影响呈剂量依赖性。当呼气末正压水平低于10cmH2O时,内脏血流量的减少通常是有限的,当呼气末正压水平在15-20cmH2O时,内脏血流量的减少变得更加明显。相反,对ARDS患者的大量临床研究表明,高达20 cmH2O的高PEEP水平不会损害胃粘膜灌注,并且与大多数ARDS患者的全身血液动力学的显著损害无关。然而,应该强调的是,PEEP的影响是错综复杂和难以预测的,尤其是在异质性ARDS肺的情况下。PEEP的效果不仅受到所选PEEP水平的影响,还受到它如何与肺部状态相互作用并改变肺部状态的影响。因此,在床旁管理患者需要在肺复张和防止过度充气之间实现精准的平衡,并密切监测血液动力学反应。

虽然本节主要关注MV对内脏灌注和影响肠道完整性的全身血液动力学变化的机械影响,但MV对肠道功能的影响是多因素的。交感神经激活引起的血浆肾素-血管紧张素-醛固酮活性升高和儿茶酚胺水平升高是导致内脏低灌注的额外机制。此外,支持MV的常用药物,如阿片类药物和镇静剂,特别是苯二氮卓类药物,可通过静脉碘化或对血管升压剂的反应性降低等机制降低胃肠动力并阻碍静脉回流。

考虑到上面提供的数据和肺保护策略的必要性,例如在ARDS患者中使用低TV和高水平PEEP,当施用高水平PEEP时,密切监测全身和局部灌注是至关重要的。此外,未来的研究应集中于评估PEEP对内脏灌注的长期影响。了解危重病之间相互作用的复杂性和MV对胃肠道的机械性影响有助于适当的管理和预防性实践的前瞻性应用。

高碳酸血症在肺肠轴中的作用

急性呼吸衰竭不仅会中断气体交换过程,还会导致心血管功能的显著应激,从而需要更高的心输出量来维持足够的氧输送。这一挑战因呼吸功增加和低效气体交换导致的需氧量增加而加剧。此外,缺氧性肺血管收缩导致的肺萎陷会增加右心室后负荷,进一步使心血管功能复杂化。以使用小TV为特征的肺保护性通气通常与LI/ARDS患者的高碳酸血症相关。在急性呼吸性酸中毒的情况下,心血管多效性的后果可能引发心肌收缩性增加(图3)。这可以通过交感神经激活和同时降低全身血管阻力来实现。此外,局部血管张力的变化导致肺部和肾脏的血管收缩,以及大脑中的血管舒张,这表明局部灌注可能会发生动态变化。高碳酸血症似乎以双相方式影响肝脏和内脏血流。开始时,交感神经刺激导致血流量减少,随后由于二氧化碳(CO2)的直接血管舒张作用导致血流量增加。此外,已经发现在稳定条件下,在机械通气的患者中,CO2动脉分压(PCO2)的适度波动与全身灌注的升高相关。然而,内脏灌注(通过胃粘膜/动脉PCO2 (DPCO2)的差异评估)保持不变。实验研究进一步支持了这些发现,表明在脓毒症动物模型中,急性高碳酸血症性酸中毒和缓冲性高碳酸血症都增强了内脏微循环氧合,有效减轻败血症引起的负面影响。相反,进一步的临床研究表明,ARDS患者的肺保护性通气策略未能增强胃粘膜灌注,尽管导致心输出量增加。假设低TV MV导致的胃粘膜灌注个体变化的可变性表明,组织PCO2升高引起的直接局部血管舒张可能被体循环中儿茶酚胺释放的增加所抵消。

缺血/再灌注损伤对肠道完整性的影响

2002年由Deitch提出的“三次打击模型”理论提出了一系列事件,其中初始损伤诱导内脏灌注不足(首次打击),促使肠道产生和释放促炎介质。随后的血液动力学复苏导致再灌注,导致肠道缺血-再灌注损伤(二次打击)。这导致肠屏障功能的丧失和肠源性炎症反应的增强,而不依赖于细菌或毒素的移位。穿过粘膜屏障后,细菌和内毒素通过释放趋化因子、细胞因子和其他炎症介质进一步刺激免疫反应(图3)。这些物质对免疫系统产生局部和全身影响,最终导致全身炎症反应综合征(SIRS)和MODS,称为第三次打击。最后,如前所述,在危急疾病的情况下,粘液层会受损,导致上皮细胞功能障碍。缺血/再灌注事件通过降低粘液层的疏水性并导致肠道通透性的变化,进一步加剧了这一问题。

改变的肺部微生物群对肠道完整性的影响

肺部无菌的普遍观念对肺部微生物组的系统研究构成了障碍,导致研究进展缓慢。然而,研究揭示了微呼吸或胃食管反流的盛行,甚至在表面健康的个体中,导致肺泡的微生物定植。支气管镜检查研究强调,隆突是健康个体中细菌脱氧核糖核酸(DNA)最密集的部位,随着进一步分叉,密度逐渐降低,这表明微呼吸对健康成人呼吸道中微生物迁移的影响。使用不依赖培养的分子技术,在无症状个体的下呼吸道中发现了多样化的细菌群落,主要以普雷沃氏菌属、韦荣氏菌属、链球菌属和模糊杆菌属等物种为特征。

重症患者可能需要在ICU进行一系列干预,如MV、抗生素治疗、持续血液净化和免疫抑制疗法,这可能会影响这些患者的微生物组成和多样性。与危重疾病相关的肺部微生物组的改变与全身和局部炎症显著相关。细菌多样性减少,潜在的病原体,通常来源于替代生态系统,如胃肠道和皮肤,可能取代共生微生物种群。通过检查ARDS患者的BALF,Kyo等人发现了肺部细菌负荷增加的趋势,16S rRNA基因拷贝数增加就是证据。此外,他们观察到ARDS患者的α多样性显著降低,包括拷贝数和β变形菌的相对丰度。此外,LI患者的肺部微生物群中肠道相关细菌的污染增加,包括肠杆菌科细菌,这些细菌与ARDS的进展有关。尽管肠道来源细菌在肺部微生物群中的富集可能表明危重患者中存在更广泛的生物失调,但Panzer等人(2018)进行的一项研究强调了这些微生物在ARDS病理生理学中的重要作用。作者强调了这些细菌在ARDS发病机制中的实质性参与,特别是在接受MV的患者中,早期肺生态失调与炎症介质(IL-6、IL-8)的显著增加相一致,从而使患者易于随后发展为ARDS。

肠道微生物群的组成可能会受到肺部生态失调的影响(图3)。在一项临床前研究中,发现流感感染会导致肠道内肠杆菌科细菌数量增加,乳酸杆菌和乳酸球菌水平下降。此外,最近由顾及其同事(2020)进行的一项研究表明,冠状病毒病(冠状病毒肺炎)-19患者与健康对照组相比,肠道细菌多样性显著降低。此外,机会致病菌如链球菌、罗氏杆菌、韦荣氏菌和放线菌的相对丰度显著增加,同时有益共生体的相对减少。

由于严重疾病(包括败血症和ARDS)的生理影响以及重症监护环境中采用的临床干预,肠道微生物组发生了显著变化。在一个临床研究包括52名参与者,收集直肠拭子,在他们入住ICU期间使用16S rRNA基因测序评估肠道微生物组的组成。额外的研究,包括患者入住ICU后28天的死亡率,揭示了危重患者的肠道生态失调。观察到的生态失调被确定为第28天死亡率增加的独立风险因素,根据作者的说法,较低的死亡率与属(例如,无氧球菌和弯曲杆菌属)相关,而来自无氧球菌属和肠杆菌科的分类群的死亡率较高。

早在20世纪70年代末,人们就认识到肠道微生物组的变化作为LI/ARDS的一个危险因素的深远影响。Cuevas及其同事在休克动物模型中证明,通过肠道抗生素的预处理可以避免肺损伤的发生。此外,Wang及其同事(2014)证明,在实验性流感感染中,肺源性CCR9 + CD4 + T细胞产生的干扰素(IFN)-γ改变了肠道微生物群的组成,并诱导了肠道免疫损伤。额外的实验研究进一步支持流感肺部感染可以根据涉及I型干扰素(IFN-Is)的机制显著改变肠道微生物谱的假设。然而,关于肺生态失调如何影响LI/ARDS患者肠道微生物群的病理生理学数据很少。由于直接(主要是上皮)或间接(主要是内皮)损伤,肺泡-毛细血管膜的受损通透性在LI/ARDS中增加,因此有理由推测肺泡-毛细血管通透性是肠-肺细菌移位的一个重要风险因素(图1,3)。此外,在严重疾病期间,支持肠道细菌生长的环境条件会发生重大重组,从而对微生物群落成员的繁殖率产生深远影响。

在宿主防御中,粘液通过形成屏障来保护肠道上皮细胞不与细菌和消化酶直接接触,从而发挥了重要作用。由于其疏水特性,粘液基本上阻碍了带正电荷的水溶性有毒分子通过其表面。此外,升高的硝酸盐水平和改变的粘膜氧梯度促进了变形菌门内微生物的增殖。该门包括几种被广泛认可的革兰氏阴性杆菌,如铜绿假单胞菌和大肠杆菌,以及厚壁菌门的特定成员,如金黄色葡萄球菌和肠球菌属。在危急疾病的情况下,由于向“疾病促进微生物群”或“病理生物群”的转变,随后在肠上皮细胞内发生促炎过程。这可能表现为TJ渗透性增强和粘液完整性破坏,这两个因素都与胃肠损伤和MODS的发展有关。

最终,尽管越来越多的证据表明,肺部微生物组的变化可以影响肠道的完整性,但我们对肺部生态失调如何具体影响ARDS中肠道微生物组的理解仍然存在重大不足。进一步的研究对阐明这些通路及其临床相关性至关重要。

治疗前景

鉴于肠-肺轴和肠道完整性对危重病的显著影响,旨在保护和恢复微生物群的干预措施有望改善ARDS危重患者的预后。来自肠道的细菌代谢物,尤其是短链脂肪酸(SCFAs),在影响局部和全身免疫反应方面发挥着至关重要的作用,从而显著促进了益生菌和益生元的免疫调节作用。术语“益生元”指的是饮食成分,主要是不可消化的低聚糖,它们能够促进有益肠道微生物群的生长和活性,增强肠道菌群的平衡,有助于改善人类健康。益生元包括各种膳食营养素,如单糖聚合物组成的碳水化合物基膳食纤维,在肠道内进行微生物发酵。这一过程产生SCFAs和肽聚糖等分子,这些分子会影响先天免疫系统。有人认为,益生元可以减少肠道炎症、内毒素血症和高细胞激酶血症,这可能有利于危重病。此外,它们积极影响粘膜免疫稳态和屏障完整性。益生菌被定义为活微生物,当以足够的量给药时,赋予宿主健康益处,包括各种菌株,如双歧杆菌、乳酸菌、肠球菌和酵母。它们的作用包括保护肠道屏障,抑制病原体增殖,减少细菌移位,改善脂质状况,减少尿毒症毒素,调节血清促炎细胞因子水平,提高血清抗炎细胞因子水平,以及促进宿主免疫调节能力以预防感染。

粪便微生物群移植是将健康供体的粪便转移到肠道微生物群被破坏的患者体内,通过促进恢复,在危重病期间显示出治疗效果肠道多样性,抑制肠道中致病菌群落的生长,促进肠道微生物群对致病菌的竞争性排斥,以及恢复宿主免疫反应。

的确,未来研究的重点不再是传统的症状缓解型治疗(如肺保护性机械通气)而是精准干预。实施更精确的干预,以恢复免疫平衡,减轻炎症反应,重建肠-肺轴的生态平衡,同时还防止肺和肠微生物群的改变。此外,通过调整肠道微生物群和加强肠道屏障的完整性,可以激活关键机制以减少细菌迁移,减少内毒素暴露,并维持整体免疫稳定性,从而具有降低ARDS和相关肠道功能障碍的频率和严重性的潜力。

结论

非肺器官衰竭的严重程度和ARDS之间的强相关性强调了在ARDS治疗和预后中考虑肺外表现的重要性。随着ARDS严重程度的增加,器官功能障碍加剧,涉及多个系统。肠-肺轴被认为是ARDS病理生理学中的一个重要组成部分,它强调了肠和肺之间的双向交流,这种双向交流需要在各自的腔室中进行细菌和免疫相互作用。在这种相互作用中,每个领域和亚领域都起着关键作用,从而影响LI/ARDS的预后。在肺保护性通气和维持全身血液动力学中,旨在恢复肠道完整性、微生物群和两个系统间稳态平衡的潜在疗法可显著促进LI/ARDS管理。虽然肠-肺轴在ARDS病理生理学中被认为是至关重要的,但是需要额外的研究来阐明肠-肺相互作用的双向途径及其在肺和肺外损伤中的作用。这种理解对于开发以维持肠道完整性、微生物群和体内平衡为目标的治疗方法以有效处理LI/ARDS至关重要。