Radiology:使用超声容量流量评估优化功能障碍透析通路的血管成形术

时间:2025-01-19 12:12:26 热度:37.1℃ 作者:网络

自体动静脉内瘘(AVFs)是终末期肾病需进行血液透析肾替代治疗患者的首选血管通路。然而,自体动静脉内瘘(AVFs)功能障碍因其相关的发病率和死亡率,仍是一个主要障碍,并且是住院的最常见原因之一,最终可能导致通路丧失。

球囊血管成形术是治疗功能不良的自体动静脉内瘘(AVFs)的一种成熟的微创治疗选择。近年来,研究人员主要致力于通过尝试减少因靶病变再狭窄而需重复干预的次数,来提高球囊血管成形术的疗效。无论使用何种设备来减少再狭窄,血管内治疗的首要和关键步骤始终是实现最佳的机械性病变扩张,以恢复足够的通路血流量,这对透析疗效至关重要。根据从动脉疾病血管内治疗研究中推断的数据,国际报告标准指出,血管造影可接受的血管成形术结果是在数字减影血管造影中残余狭窄小于 30%,这可通过定量血管分析或目测评估来确定。小于 30% 的残余狭窄应伴有从动脉吻合处延伸的可触及的震颤。前者被认为代表解剖学成功,后者则是血流动力学成功的指标。然而,使用相同的终点来评估功能不良的透析通路血管内治疗结果存在很大局限。与动脉粥样硬化的外周动脉不同,自体动静脉内瘘(AVFs)的血管通路往往是扩张且呈动脉瘤样的,在同一通路内通常可观察到不同的管径。当使用数字减影血管造影计算的定量血管分析时,这可能导致初始和干预后残余狭窄量化的不准确。而且,尽管可触及震颤的评估可表明血流动力学成功,但它具有主观性且不可量化。

肱动脉血流量(VF)测量涉及经皮双功能超声来评估肱动脉内的血流速度和血流量速率。肱动脉血流量(VF)测量作为一种准确、无创的评估内瘘狭窄的工具已被广泛认可,随机试验已证明,在临床监测基础上增加血流量(VF)监测,可提高对血流动力学显著的自体动静脉内瘘(AVFs)狭窄的检测率,并降低通路血栓形成的风险。

最近,发表在Radiology 上的一篇文章利用了术中经皮超声血流量(VF)测量,探究了一种新的用于评估功能不良的自体动静脉内瘘(AVFs)血管成形术成功的可量化功能指标的临床价值及能力。

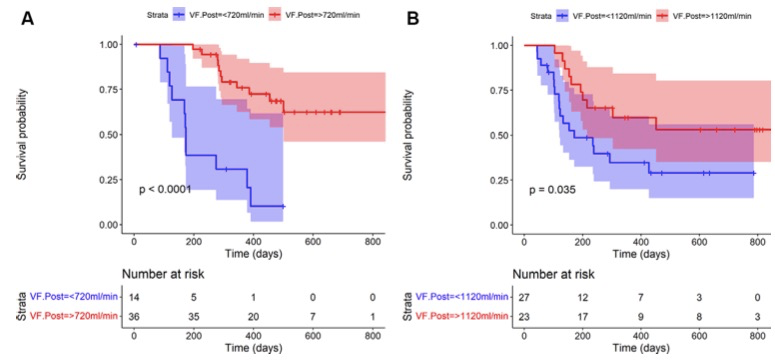

本项前瞻性、多中心、单臂队列临床试验纳入了2020年6月至2022年5 月期间因自体动静脉内瘘(AVFs)功能障碍而有指征接受透视引导下球囊血管成形术的连续患者。使用经皮双功能超声在手术前以及球囊扩张后进行术中血流量(VF)测量。主要终点是对基于血流量(VF)引导的血管成形术结果进行量化,并评估术后血流量(VF)与因通路再次出现故障而无需对靶病变进行再次干预(TLR)之间的关联。通过考克斯多变量回归分析来确定无再次干预(TLR)生存的预测因素,并采用卡普兰 - 迈耶(Kaplan - Meier)方法进行估计。运用受试者工作特征曲线分析来确定最佳的血流量(VF)截断值。

研究共对 100 名参与者(平均年龄 67 岁 ± 12 [标准差];男性 84 名)进行了评估。6 个月时无再次干预(TLR)的比率为 73%。干预前和干预后的平均血流量(VF)值分别为353毫升/分钟±199 和1045毫升/分钟±413。血管成形术完成时较高的血流量(VF)(风险比为每100毫升 / 分钟 0.89 [95% 置信区间:0.82,0.98];P = 0.01)以及前臂动静脉内瘘相对于上臂动静脉内瘘(风险比为 0.51 [95% 置信区间:0.27,0.95];P = 0.03)是无再次干预(TLR)比率增加的独立预测因素。对于桡头静脉动静脉内瘘,术后血流量(VF)为720毫升/分钟(P < 0.001)被确定为预测内瘘再次干预自由度增加以及再狭窄自由度增加的最佳截断点,而上臂动静脉内瘘的最佳截断点为1120毫升/分钟(P = 0.03)。

图 生存分析图显示了(A)放射性头部瘘管和(B)上臂瘘管患者术后体积流率(VF.Post)的最佳截断点,用于预测改善的瘘免于目标病变再干预(TLR)

本项研究表明,术中血流量(VF)测量是一种可量化的功能指标,也是透析功能不良的自体动静脉内瘘(AVFs)血管成形术术后结果的预测指标。

原始出处:

Stavros Spiliopoulos,Panagiotis Filippou,Ioannis E Giannikouris,et al.US Volume Flow Assessment to Optimize Angioplasty of Dysfunctional Dialysis Access: The VOLA-II Multicenter Study.DOI:10.1148/radiol.233076