“假繁荣”的中国科幻?

时间:2019-10-29 07:59:04 热度:37.1℃ 作者:网络

图片来源@unsplash

文|财经无忌,作者|叶灰烬

《三体》获雨果奖已过4年,中国科幻界的“星舰港湾”,依旧热闹。

10月25日至27日,刚刚过去的这个周末,在极富科幻气息的重庆,举办了盛大的中国科幻人聚会,以刘慈欣为首的百名中国科幻文学与科幻影视精英汇聚一堂,召开中国科幻群英会,庆祝中国民间科幻大奖——全球华语科幻星云奖诞生十周年。会上,向同获雨果奖的郝景芳和《流浪地球》导演郭帆颁发科幻星云勋章。

如果说,曾经的中国科幻是一颗流星砸在火锅摊上就会全灭的东西,现在可以说自豪地宣称,自己是发展到了拥有成熟产业链的文化产业。

近十年,中国科幻创作者不管是在海外市场还是电影产业上的探索,都得到长足进步,这是个不容置喙的事实。

然而,盛况不能掩盖隐忧。

这么些年过去,中国科幻在普及度和海外影响力都有所上升,为什么交上来的答卷都不是那么让人满意呢?

科幻人的科幻

2015年,二流导演孔二狗接下了将刘慈欣的名作《三体》翻拍成电影的重任。他说:要砸也要砸在中国人自己手里。

2019年,砸掉中国科幻的承诺,由《上海堡垒》来兑现。这部演技尴尬,情节弱智的电影,被认为“关上了中国科幻电影的大门”。

但是中国人真的不懂得如何拍好科幻吗?从一条纵向的中国科幻电影发展史来看,中国科幻曾经也是有过辉煌。

自1978年,叶永烈一篇科幻小说《石油蛋白》开始,中国科幻进入第一个高峰期,《小灵通漫游未来》《珊瑚岛上的死光》 《飞向人马座》作为三大力作耳熟能详。

《珊瑚岛上的死光》甚至被拍成电影,为后来中国科幻电影的发展指明了道路。而《霹雳贝贝》《疯狂的兔子》也扩宽儿童科幻电影的范畴。

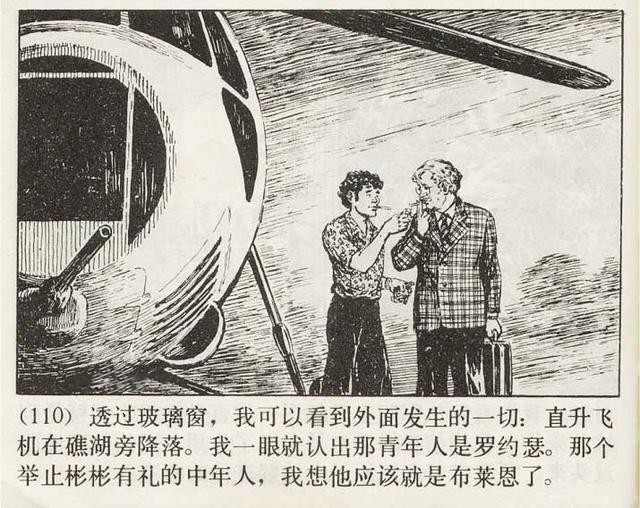

图:《珊瑚岛上的死光》

进入80年代,科幻小说在书市上如腾瀑一般,自有河流。魏雅华的《温柔之乡的梦》,金涛的《月光岛》,刘兴诗的《美洲来的哥伦布》,萧建亨的《密林虎踪》,童恩正的《雪山魔笛》,郑文光的《太平洋人》和王晓达的《波》等等,无不脍炙人口,让一代大学生饱餐渴饮。

当然,一时间的创作繁荣不完全表现在多产。过硬的科学探讨、科幻作者开始对自我角色定位的积极探索,明确寻求本土特色和民族化,成为了尚懵懂的中国科幻的鲜明特质。

一时间,几乎所有的文学刊物和科学报刊都争相发表科幻作品,几乎所有的科技类出版社,对科幻小说的出版,都是敞开大门的。

不完全统计,内地的科幻刊物,有海洋出版社的《科幻海洋》、江苏科技出版社的《科学文艺译丛》、四川省科协的双月刊《科学文艺》、科学普及出版社的文摘性刊物《科幻世界》、新蕾出版社旗下创办的大陆第一份科幻专刊《智慧树》。除了这些专门发表科幻文学的媒体,还有《少年科学》、《科学时代》、《科学画报》等。

繁荣的发展同时,带来的是科幻姓“科”还是姓“文”的问题。纯技术问题转到性质问题,在物理学大咖钱学森的影响下,走上了一边倒:钱学森曾多次表示,科幻是个“坏”东西,因为科学是严谨的,幻想却没有科学的规范。

1983年,经过一场风波,一时间,科幻出版部门风声鹤唳,噤若寒蝉。出版管理机关多次发文禁止刊发科幻小说,相关杂志纷纷停刊整顿,已经试刊成功的《大陆科幻小说报》,申请刊号的报告再也没有下文。科幻期刊从20余家锐减至只剩1家;

四川的《科学文艺》成为硕果仅存的杂志(后来的科幻世界)。杂志失去了政府支持只能自负盈亏,最困难之际,《科学文艺》每期仅700多份发行量。郑文光因此突发脑溢血。随后,叶永烈退出科幻界,童恩正和萧建亨先后出国,其他科幻作家纷纷封笔。

此后超过10年,全国几乎没有一篇科幻作品。甚至后来的中国第一人刘慈欣想投稿都没有地方可以投。

想不到,科幻的第二次热潮跟教育挂上钩。在1999年的高考作文题是《假如记忆可以移植》。而高考前一周出版的《科幻世界》第七期竟与其“不谋而合”——该期卷首刊登的是当时《科幻世界》主编阿来的文章,讲述记忆移植实现人类长生不老的梦想。

同期的“每期一星”栏目发表的《心歌魅影》,也是一篇以记忆移植为题材的科幻小说。《科幻世界》因为高考作文事件而声名远扬,发行量逐年上涨,最终达到空前绝后的40万册。杂志社甚至能够依靠出版业务置办大楼,取得了商业的巨大回报。当时的王晋康写出了大量脍炙人口的短篇经典,甚至蝉联6届银河奖。一代科幻传奇诞生了。

科幻迷的参与度也高涨,以北大清华为首,各地大学积极开展“科幻社团”,水木年华BBS占领头版的,常常是关于科幻作品的探讨。

从这些科幻社团当中,也涌现了大批新锐科幻作家如柳文杨、潘海天、刘丹涛、陈楸帆、李兴春、黄孟西,那时候杂志风格大胆,各种各样风格题材的先锋实验作品纷纷出炉,扩展了读者对于科幻的认知。而如今闻名遐迩的大刘,在当中甚至并不是很显眼。

从作者到编辑,科幻迷,没有人是为了金钱而进入这个行业。科幻于他们更多是精神上的宗教。一代人生生不息的努力才铸造了后来的辉煌。可以说那些年,科幻是纯粹科幻人的科幻。

在这种辉煌的黄金年代,科幻创作的经济回报没有水涨船高。科幻创作者和编辑难以依靠稿费生活,生活压力也带来了创作的窘境。留下了《一日囚》等佳作的科幻作者柳文扬甚至因为经济带来的感情问题而自杀,但这种窘境在为科幻奉献的热情当中被淡化了,不构成当时的主要矛盾。柳文扬的自杀也被政治正确地掩盖为手术失败,被追思缅怀。

这也为后来热钱涌入、科幻从业者向钱看齐埋下了伏笔。毕竟,以今天的视域看——只有经济独立才有人格独立。就算是仰望宇宙的科幻,也不能违背这一基本规律。

随着2015年《三体》的获奖,一场科幻之路的“大转弯”开始了。

大众的科幻

《三体》获奖这个节点,打开了从核心科幻,到泛科幻,再到今天我们所谓“饭科幻”的分野。

对于不了解科幻的中国公众,《三体》获奖让公众惊讶于中国人自己也能写出不亚于欧美水准的科幻作品,另一方面,一直为想象力匮乏而烦恼的影视行业,发现了宝贵的故事资源——科幻。

20年前的那本,主创不得不踩着三轮车挽救、濒临关门的《科幻世界》杂志的故事,已经成为明日黄花。

现在,我们可以“骄傲”的说:至少科幻发展到了数据最好看的时刻。它成了一门据称产值高达数百亿的大生意。郭敬明的最世文化也签约了大批科幻作家,试图在科幻领域大展拳脚。数年间,IP价格也翻了几十甚至上百倍。原先,与科幻完全不相干的行业纷纷杀入IP的抢购战场。

另一方面,是各地飞长的科幻影视产业基地。根据《经济观察报》报道,连“接盘侠”、房产大佬孙宏斌的儿子孙喆一都加入科幻布局的抢滩登陆战。《流浪地球》、《疯狂的外星人》两部影片,都拍摄于融创文化旗下东方影都融创影视产业园。

2014年,老大哥《科幻世界》空降社长万时红提出了地产大企划“中国科幻产业园区”。

根据规划,园区占地1000亩,总投资100亿元,力争建成全国乃至全球科幻迷的乐园,中国科幻影视的拍摄、制作、放映基地,中国科幻创新教育示范中心,以及中国科幻产品研发孵化集聚区”。园区将内置科幻博物馆、机器生物馆、科幻影城、科幻版权运营中心、科幻嘉年华主题公园等项目。

结果证明,将科幻以“产业园区”一类的概念运营,不过是换个名头在搞房地产而已。通过借用星云奖银河奖的传统可以借用,另一方面借大刘的东风,挖掘科幻这片细分蓝海市场。通过政府圈地,和各种大型活动当中引入大量以前跟科幻圈不相干的资本。

最终,决策层之间的斗争,让这个“宏伟蓝图”变成纸上谈兵。

几番内斗,人才已经散尽,只能留下把《科幻世界》子刊《奇幻世界》办倒的主编,在上班时忙着微博上针砭时弊,好早日转型成知识付费KOL,带货《我成为一名斗士的奋斗历程》。

我们不禁要问:这些年,科幻真的发展的更好了吗?

似乎从海外翻译和版权输出,行业经济来说,有了那么一点起色。但是许多年前那个百花齐放,在认知角度冲击读者的时代,已经悄悄地、明确地结束了。

固然,我们可以用“纸媒正在衰落”这个逻辑来解释,但当你打开一本最新的《科幻世界》,你会看到的是:“青春”科幻,“恋爱”科幻,“不男不女喜欢不女不男”科幻,甚至是“成人”科幻。

时代潮流的转向,让人们越来越喜欢看140字的微博,而非有深度的科幻长文。一方面,内容产业越发向大众审美倾斜。另一方面,无处不在的资本,在看上科幻受众的消费能力之后,便迅速渗透进来,在科幻原本硬核的核心包上适合传播的形态。虽然从一定上扩大了科幻的传播面积,但也让那种锐意进取,追求深度的科幻离我们远去。

曾经刘慈欣冒着退稿的风险写出以粒子作为主角的小说,充满了探索精神,而现在创作的作品更多像是自媒体写作一样,充满了“梗”。

他似乎不再扛着最硬最难理解的硬核点子冲向唯一的真理,最窄也是最伟大的门。热点事件,某种程度上对公众的迎合,也许对于科幻普及做到了一定贡献,但也让渴望看到未知之美的忠实读者感到水准下降。

人们开始感叹:再也看不到黄金时代的磅礴大气,再也看不到让诗人在地铁上热泪盈眶的雾气草原,再也看不到冲击三观的科幻创意。我们只能嗅着《球状闪电》那束逐渐消失的蓝色玫瑰惆怅。作家富豪榜的排位,作协主席的标签和密集的访谈和走穴,更多对于作品以外抱有期望的粉丝,让大刘无法纯粹创作。

和大刘一样迷失的,是科幻作家这个群体。受饭圈文化的影响,一些著名作家的粉丝还会给自己起统一名号,比方说渗透到IT大佬朋友圈的“磁铁”。

未来的疑惑

如果许多年前,众多敢于创新,敢于用想象力挑战陈腐的年轻人支撑起宏梁。现在的科幻,更像是用刘慈欣一己之力硬撑的破屋。

虽然各地的科幻大会仍然热情地招呼人傻钱多的企业家入局,科幻产业也从单纯的作品衍生到手办,文化衫等各个领域,但《科幻世界》已在书报亭里销声匿迹。

在签售会,影视发布会,科幻影视投拍仪式喧嚣的表象下,国内只有两家科幻原创作品的杂志,《科幻世界》和《新科幻》,每种杂志每期能够发表的作品数量为5至7篇,一年不到200篇。科幻图书出版市场每年能出版200种就已经很乐观。而如今,《新科幻》已经停刊。

将近10年,除了三体以外,真正对国际文化市场产生显著影响力的科幻作品几乎为零。而中国人谈科幻小说,似乎也只谈《三体》。

一位投资人说:“比方说像大刘那种场景宏大的小说,要投资拍摄至少要上千万。但偏向校园青春,披着科幻外皮的小说,好拍。几万块钱买下来,拍不了也损失不大。市场现在比较青睐这块。”

然而到现在,“中国科幻元年”给观众交上的答卷,是《上海堡垒》,以及无数买了拍不了,只能烂在肚里的小型科幻IP。

行业等待着刘慈欣再一次创造奇迹,救赎科幻。

实际上,刘慈欣在中国科幻黄金时期并不显眼。他只是一个从井喷时代长跑到这个平庸时代,而显得格外光辉的长跑选手。商业从不评判高度,它只推崇典型,许多同样优秀的作家黯淡于历史之中,中国科幻并没有因为刘慈欣而得到更全面的发展。而人们对他越多的期望,除了增加中国“科幻救世主”的光辉,毫无用处。

中国科幻的基底,一如以前的薄弱。

刘慈欣早期作品《朝闻道》里,决心牺牲自己获取真理的科学家,对阻止自己的女友说道:“你问我,如果你的脸在火灾中被烧得不成样子,我该怎么办?我说我将忠贞不渝地陪伴你一生。你听到这回答后很失望,说我并不是真的爱你,如果我真的爱你,就会弄瞎自己的双眼,让一个美丽的我永远留在心中。”

换成现在,科幻这个“姑娘”不会这么傻了。她会往自己原本清纯的脸庞打玻尿酸。反正,为她花钱的主顾都是瞎子。

回到篇首的问题,科幻产业似乎因为资本的进入而显现出生机,但也丢失了许多宝贵的品质。从业者能够重新拾回初心,带给广大读者和观众最本真的感动吗?

毕竟,科幻是给人做梦的——潮水涌来,潮水褪去,希望在这场潮水后,留在地上的,不会是一个个遗憾的坑点。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App