田野记︱走进景宁:畲族县与畲族人

时间:2019-11-17 17:04:41 热度:37.1℃ 作者:网络

2019年8月7日至20日,华东师范大学民间记忆与地方文献研究中心组织举办了第三届“浙南田野调查班”。来自全国各地共计15所高校的27名本科生、硕博士研究生在中心主任冯筱才和中心副主任李世众的带领指导下,一同前往丽水市景宁畲族自治县进行了为期半个月的田野调查。

多年来,华东师范大学民间记忆与地方文献研究中心一直以浙南地区作为主要研究区域,曾多次举办浙南区域史研究工作坊及相关学术会议,并数次派遣团队开展实地调查。2017年的夏天,中心曾组建第二届“浙南田野调查班”,以丽水市遂昌县为考察点,进行了普查式的文献搜集与口述访谈。今年上半年,李世众老师带领多位中心成员在丽水市各县进行了为期近一个月的前站调研,最终确定将景宁畲族自治县作为本届田野班的调查地点。

整体的浙南区域社会史研究

在调查正式开始的前夜,两位带队老师向调查班全体成员传达了田野调查及社会史研究的理念与方法。

冯筱才教授首先指出了研究“浙南”的重要意义。他认为,与华北等地不同,浙南保留了较多古村落的原始格局和构造,遗留有带有地方独特气质的民间信仰和庙宇建筑,故能够较深刻反映当地的历史发展脉络。之后,冯老师简要地介绍了此次的考察对象——景宁。自1984年景宁建立畲族自治县以来,“畲族”便成为景宁的一项标签。如何在有效使用这一符号的同时,考察本地畲族的生活实态,是此次田野班需要重视的问题。此外,冯老师还提到了“制度”与区域社会史研究的关系。典章制度历来为历史学者所高度重视,但这并不等同于历史真实。事实上,制度往往是因时制宜、因地制宜的。因此在具体的区域环境下,制度也会具备特有的地域色彩,这是田野工作者需要具体考察的部分。而揭示这种区域特质的最佳方式,则是关注特定时空下,具体的“人”的活动。总言之,正如中心名称所展现的那样,历史研究应重点关注“民”与“地”,前者意味着去观察“人”的生活与观念,后者表现为深入到具体的地方社会中去。

之后,李世众老师进行了补充。他首先细致地解释了何谓“地方史”。“地方史”并不等同于“地名史”,基层社会研究并不是简单地撰写“镇志”或“村志”,而是要梳理该地区发展的历史脉络,挖掘出其独有的特质。为此,需要着重关注该地区的以下几项历史过程,譬如其移民的历史、山地开发的历史以及基层社会组织发展和演变的历史。此外,李老师还指出口述访谈时可应用的重要概念——“生命史”。较小层面的“生命史”指代个人的生命历程,在与访谈对象交流时可从其一生中的重要事件切入。而与此同时将个体的“生命史”延伸,则能够与村落、乃至整个区域的历史进程产生联系。比方说,受访者的生活出现重大转折时,村庄是否发生了重要的社会事件,政府在地方上是否推行了特定的政策和制度。换言之,个人“生命史”的背后隐藏着地方社会的“生命史”。以个人为线索,与区域社会相勾连,可以反映区域社会的“前世今生”。总的来说,历史研究中最重要的还是“人的历史”,宏观、权威的历史书写背后都需要真实生活过的生命个体作为支撑。

畲族县与畲族人

畲族系我国少数民族之一,普遍认为发祥于广东潮州凤凰山。1995年版《浙江省景宁畲族自治县志》称,唐永泰二年(766年),畲族一支从福建罗源徙居浙江青田鹤溪大赤寺(今景宁畲族自治县澄照乡),定居叶山头村(今鹤溪镇),开畲族入迁之线路。而据《同治景宁县志》等文献记载,景宁于明景泰三年(1452年)置县,时兵部尚书孙原贞以“山谷险远,矿徒啸聚”为由,奏析青田县柔远、沐鹤二乡,始置景宁县。到了万历年间,畲民大量迁入,开始和汉族一起开辟山林。时至1984年6月,国务院批准以原景宁县地域建立景宁畲族自治县,景宁成为我国第一个畲族自治地方。

学界对景宁畲族的关注由来已久。民国18年(1929年)夏,德国学者史图博和上海同济大学教师李化民前往景宁实地调查,撰写了《浙江景宁县敕木山畲民调查记》一书。1953年8月,中央民族事务委员会委派民族学专家施联珠带领调查小组赴景宁畲乡进行民族识别调查,后编写了《浙江景宁县东弄村畲民情况调查》等作。中心此次来到景宁,也将“畲族”作为重点考察对象之一,希望能沿着前人走过的路途,对畲族在学术上有进一步的深化认识。

根据景宁地方政府提供的最新数据,目前景宁全县总人口17.22万人,其中畲族人口1.99万人,占总人口的11.5%。而在例如鹤溪街道管辖的敕木山地区,仍存有以畲族人口为主体的畲族村落。在田野调查正式开始的第二天(8月9日),调查班全体成员便前往敕木山进行集中考察,在该地走访了敕木山、周湖、惠明寺、东弄等畲族村,期间还曾一度踏入了九十年前史图博住过的房间。

敕木山村的史图博旧居

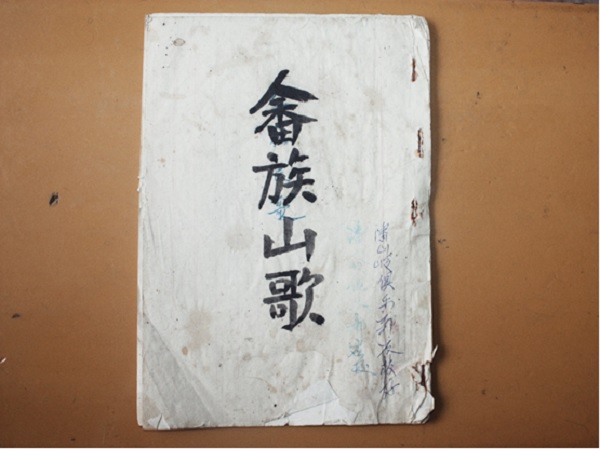

作为全国首个自治县,“畲族”自然成为了当地重要的文化标签。一些村镇已经尝试借助“畲族”的身份打造旅游行业,同时也有一些畲民或出于文化认同开始有意识地传播和推广畲族文化。在敕木山村,我们曾向一位畲族女性了解到,当地的女性朋友会在微信上组建畲族山歌的好友群,在群中大家会互发语音唱歌来进行互动。另外,我们也接触到一些带有知识分子背景的畲族老人已长期从事畲族民歌与畲民宗谱的编纂工作。在这样的畲族文化工作者的帮助下,我们对畲族的民俗习惯与文化传统,如婚嫁、服饰、娱乐、饮食等有了更多的知识性的认识。

在村民家中拍摄到的《畲族山歌》手抄本

但与此同时我们发现,外界接收到的畲族形象与畲族民众的生活实态之间却有着非常大的距离。例如,“三月三”通常被公众视作畲族最具标志性的节日。据说过往逢农历三月初三,畲民会用乌枝叶蒸糯米饭,俗称“染乌饭”。然而在访谈过程中,有畲民表示“三月三”这个节日是近些年才开始过的,反倒是在春节或端午等全国性的重大节日期间,他们才会真正盛大地进行庆祝。种种类似的情况似乎说明,大众对畲族的认知很有可能是人为建构的结果。事实上,现实生活着的畲族人与概念化的“少数民族”是完全不同的,如果仅仅借助文献中的琐碎片段便向其强加种种他者想象,无疑会与历史真实背道而驰。

在与畲民访谈的过程中,我们还尤其关注畲族与汉族的关系。历史上,畲族人民曾数次发动以“反对民族压迫”为名义的社会运动。如清光绪八年(1882),张春乡畲民三人抗议武生会试存在民族歧视,又如民国22年(1933年)6月,景宁畲民代表蓝政科等10人联名上书称畲民遭受压迫。是故,畲族与其他社会群体的关系成为我们迫切想探求的学术问题。对此,我们得到了许多截然不同的回答。有的汉族老人回忆,自民国以来,汉人与畲民之间便一直保持着平等的经济合作,汉族还会向其传授生产方法,堪称“汉畲一家亲”。但另有受访者指出,畲族人初到某村,往往需要向汉族人租种土地维持生计,二者的关系是租佃关系,而畲民只能在受雇时私自学习耕种技术。显然,田野中的许多受访者会受到当今社会思潮和舆论的影响,对往事进行二次加工,而真正的历史细节则被遮蔽了。历史上畲族与汉族的关系究竟如何,畲族如何进入当地社区并与之互动,过往那些“民族运动”的实质是什么?这些问题仍有待进一步的调查研究。

山林经济:种菇与放排

景宁地处浙南山区,县境内山岳重叠、森林茂密,故在产业上呈现出山林经济的特点,而其中又以香菇种植和木排水运最为突出。

景宁地区的香菇种植由来已久,据食用菌专家张寿橙、赖敏男编著的《中国香菇栽培历史与文化》载,香菇栽培即源自浙江龙泉、庆元、景宁三县(市)连成一片的、以创始人吴三公住地龙岩村为中心的菇民区。而在景宁县境内,又以英川镇名气为最盛,被称为“世界香菇栽培的发源地之一”,近年来曾多次举办“菇民节”等文化旅游活动。

8月11日至12日,调查班到访英川。通过大量问访,我们对本地香菇的生产流程和菇民的生活状况有了比较直观的认识。“做椾守菇烧炭赶圩”八字,可精练概括菇民从生产到销售的整个流程。除了生产本身,香菇种植还延伸出相关的行业神崇拜与行会组织。在英川镇底垟村包坑口,有名为“三合堂”的堂庙,其在承担宗教功能的同时亦是过往解决行业争端的公共场所。此外,菇民群体还孕育出极具生存特征的行业文化,如其买卖过程中的行话暗语,以及日常习“菇民拳”的生活习惯等等。

英川镇底垟村的菇神庙

作为香菇起源地,英川镇的大部分生产者都继承了祖辈的技艺。但与预期不相符的是,英川本地的香菇产量却很少。据村民说,香菇种植需要原木,但本土木材资源较为有限,故实际上,几十年前的菇民往往会办理一张所谓的“菇民证”,远走他乡至江西或福建等地租下山林、种植香菇。而在集体生产时期,稻谷、番薯和大豆方构成本地主要的经济作物,菇民仅在有限的农闲时期才会外出种菇。

这一现象让我们去反思自然环境与经济模式之间的关系。香菇的“起源地”与“种植区”之间并不能画上等号,即便本地的山林环境催生了香菇业的产生,但本地人在选择生计方式时仍会受到多种外部因素的制约,故最终会呈现出“名”与“实”的差异。

景宁亦位于瓯江流域,境内的小溪是瓯江最大支流。在此依山傍水之地,借助水流运输木材的放排业便自然形成。

景宁县的沙湾镇有“纤夫故里”之称。通过8月15至17日的走访调查,我们了解到,过往排工放排大致按照“沙湾-青田-温州”的线路,木排顺流而下,沿岸的村镇便由此产生了贸易联系。根据当地一位纤夫的描述,航道上主要运送的货物是茯苓、茶叶、木材、扁担和挑担,通常2天左右可以到达温州,但逆流而上回到沙湾则需要一周以上。

依山傍水的“纤夫故里”

时至世纪初,沙湾镇七里村仍有人从事放排。但随着河道逐渐收缩,河流的运输能力随之下降,但凡温州市场对木材的需求增加,木排运输的弊端便被放大。如今公路修缮成熟,放排这一传统行业最终成为了“时代的眼泪”。

通过考察放排业,我们得以深入接触在沿江地带生活过的水上群体,而木排运输的路线则勾勒出景宁与下游地区贸易往来的网络。透过行业及其人群,研究者方能以小见大地观察区域整体的经济活动,进而重新定义地区之间的互动关系。

地方民间信仰与民众精神世界

在很长的时间里,民间自发的神明崇拜都被视作“封建迷信”。现如今,人们对“民间信仰”的认识逐渐趋于理性,研究地方社会的信仰问题不仅是对法定宗教的补充,同时也是了解地方民众观念与精神世界的有效窗口。

景宁县境内民间信仰种类众多、分布广泛,马天仙、汤夫人、何八公、五显灵官等神明信徒众多,其中又以马天仙影响最大。

8月17日,杭州师范大学陈明华老师带领田野班的一个小组前往景宁县鸬鹚乡,对马天仙信仰进行专门调查。马氏天仙信仰集中在浙闽两地,鸬鹚乡的宫庙乃是“祖殿”,亦为马仙崇拜的信仰中心。据鸬鹚本地当地人介绍称,马天仙本名七娘,原系陕西人,因逃难来到景宁,后于此地飞升。马仙崇拜始于唐开元年间,肃宗乾元年间李阳冰任缙云县令时撰有《马仙庙碑记》可以为证。宋时亦屡屡显圣,被敕封为“护国马氏夫人”。自后,马仙殿香火不断,马仙崇拜成为一地习俗。

解放后破除迷信时期,村民的信仰活动被禁止,但仍有信众私下偷偷祭拜。八十年代,当地善男信女自发出钱出力开始重修,相关的信仰活动逐渐恢复。据传说,马天仙的三女儿嫁到福建,故福建一带也有马天仙的庙宇。每年七月初七,鸬鹚祖殿都会有极为隆重的祈福巡仙活动。香客不仅来自景宁本地,周边的庆元、龙泉等地也会有人来参加活动。

马天仙信仰在景宁极为普遍,图为沙湾镇季庄村的另一所马氏天仙庙

除了带有浓厚本土特征的地方神外,景宁也受到了外乡神灵的眷顾。例如沙湾镇水井村的村民额外供奉着来自福建的陈十四娘娘。陈靖姑信仰遍布闽北,在两年前调查的遂昌县也较多见,但在景宁却属例外。陈十四娘娘出现在水井村或许与该村特定家族的迁徙有关,为当地的移民史研究提供了重要的线索。

此外,本土神与外来神的共处也颇具可探讨之处。通过访谈,我们获知当盛大节日来临,村民会去邀约陈十四娘娘和本地的汤夫人一同出巡。非常有趣的是,陈夫人可以“选择”是否接受道士的祈求离开神殿,而汤夫人却没有拒绝的权利。还有村民直接表示,陈夫人经过皇帝封敕,故比其他神都“厉害”,相较之下村民会较看低不具封号的神灵。这些现象或许反映出当地民众超自然观念中较为功利的一面。人们对不同神灵的接受或认可程度存在着显著的区别,体现出地方神灵世界与现世相类的科层体系。

沙湾镇水井村的麒麟殿,里面供奉着来自福建的陈十四娘娘

通过与相关宗教人员进行对话,我们得以重构浙闽一带以特定神明为中心的信仰圈和移民网络。而在考察过程中,我们也开始注意宗教制度在地方的落实问题。即便在相关政策较严苛的时期,基层民众也会用自己的方式去延续民间信仰,从而灵活地回应制度。这些现象让我们更深刻地理解当地人的精神世界,从而进一步碰触某些历史片段更真实的一面。

一直在田野

8月20日晚,调查班全体成员在景宁县城举行告别晚宴,历时近半个月的第三届“浙南田野调查班”在欢笑与泪目中圆满结束。

对于本中心而言,此次在景宁畲族自治县的田野调查是整个浙南研究工作的重要一部分。与先前在遂昌、温州等地的考察情况相联系,我们发现了许多类似的历史信息,从而进一步提炼出具有区域普遍意义的学术问题。相信这次在景宁的种种收获对于浙南地区的研究者来说可以形成一种鼓舞,这段经历印证了许多过去的猜想,为今后的学术研究带来了更多的可能性与可行性。

此外,本次实地作业也是一次方法论和治史理念的实践。“眼光向下”的田野考察不仅意味着实地获取地方文献,同时也包含着人文关怀与社会责任感。走出书斋进入田野,了解基层民众的真实体验,为他们发声、保留记忆,目睹现实世界不为公众重视的社会问题,这理应是当代知识分子的责任。本次田野班的许多成员此前并没有田野调查的经验,通过这次学术活动,能让参与者培养在学术能力的同时,对学术之外的问题有所思考,无疑是非常骄傲的事情。

未来,中心还将继续举办有关的田野调查班与学术工作坊。浙南区域社会史研究仍需要学界同人源源不断地深入基层进行实地考察。这是一项事业,我们一直在田野。

(感谢洪珊珊、黄一彪、张柯、何泽明、蒋丽萍、袁凯旋、张丹蓉、施琪等同学供稿,本文部分内容引自调查班成员的田野材料,在此一并致谢。)