【衡道丨干货】2024版CSCO肾癌指南更新

时间:2025-01-26 12:08:54 热度:37.1℃ 作者:网络

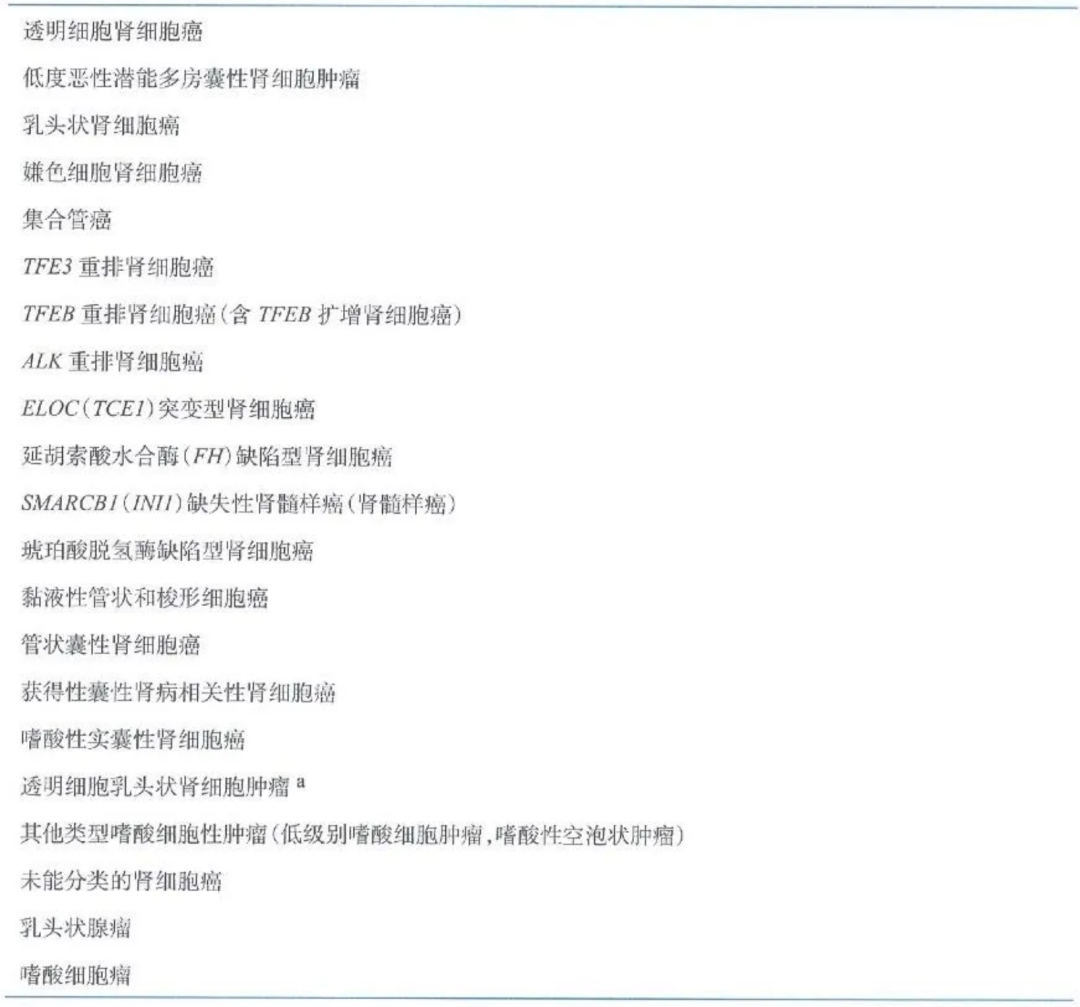

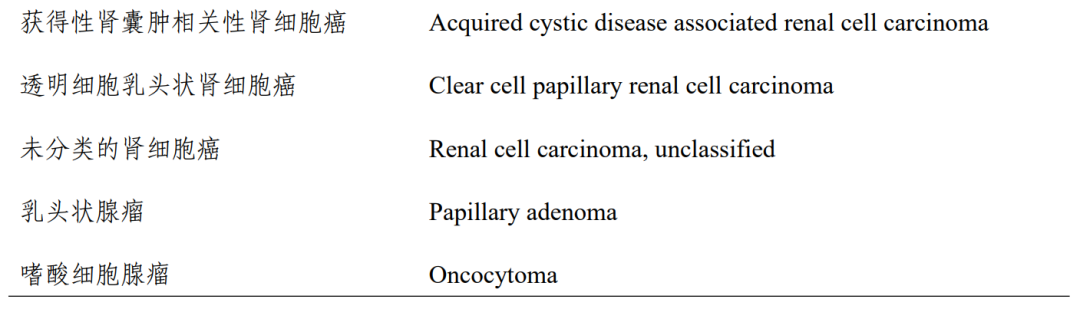

肾细胞癌(肾癌)常见病理类型为透明细胞肾细胞癌、乳头状肾细胞癌、嫌色细胞肾细胞癌。根据2022年世界卫生组织(WHO)肿瘤分类,肾细胞癌还包括其他13种病理亚型。

2022年WHO肾脏上皮性肿瘤病理组织学分类

2022年分类新纳入的肾癌类型包括ALK基因重排的肾细胞癌,ELOC(TCEB1)突变的肾细胞癌和嗜酸性实囊性肾细胞癌(eosinophilic solid and cystic renal cell carcinoma,ESC RCC)。此外还有几个肿瘤类型名称进行了更改:透明细胞乳头状肾细胞癌更名为透明细胞乳头状肾细胞肿瘤(基于惰性的生物学行为,目前未见转移病例报道),遗传性平滑肌瘤病肾癌综合征相关性肾细胞癌更名为延胡索酸水合酶缺失型肾细胞癌(少数是FH体系突变引起)。根据获取的肿瘤组织,规范化行病理学诊断,是进一步诊疗及随访的前提条件。

肾癌的病理诊断与规范化原则

肾部分切除标本

主要指标:

大体检查:肿瘤位置、肿瘤大小。

光镜下检查:明确病变性质、组织学类型、WHO/ISUP核分级、肿瘤坏死及其比例、周围侵犯/脉管侵犯、切缘情况、和/或伴有肉瘤样分化、和/或横纹肌样分化比例。

病理诊断困难建议提交上级医院会诊(提供原始病理报告以核对送检切片的准确性,减少误差;提供充分的病变切片或蜡块以及术中所见等)。

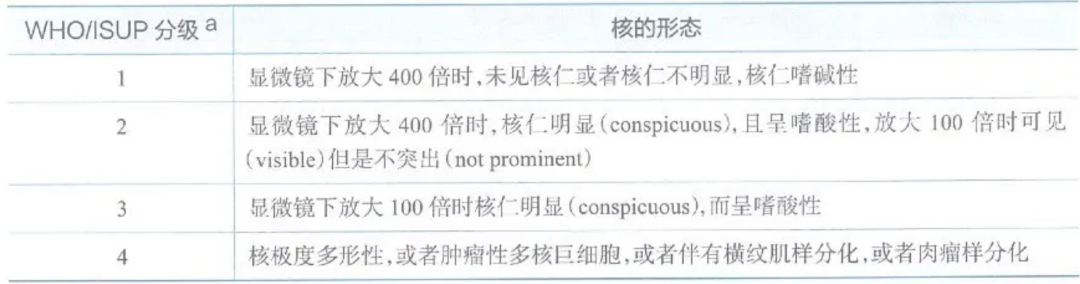

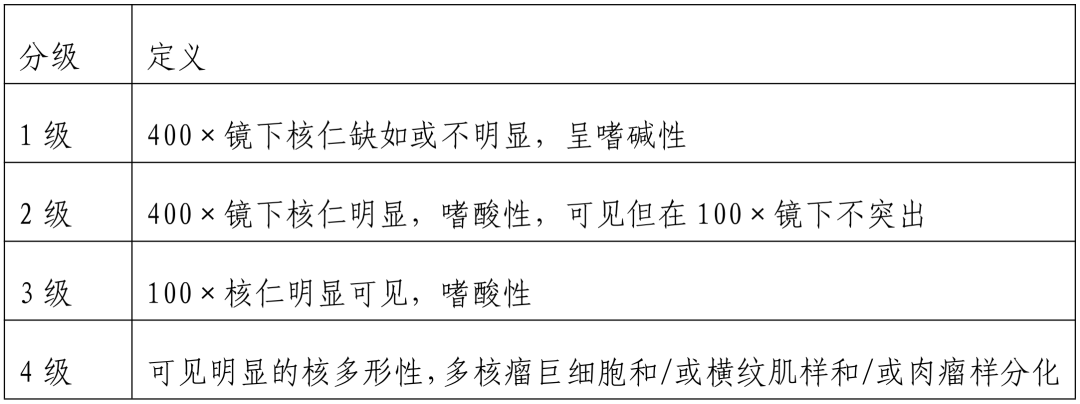

根据2016年WHO肾脏肿瘤病理学分类,WHO/ISUP(International Society of Urological Pathology)核分级系统取代既往使用的Fuhrman分级系统。

肾细胞癌WHO/ISUP核分级标准

注:肾细胞癌WHO/ISUP核分级标准仅应用于透明细胞肾细胞癌和乳头状肾细胞癌,分为4级(1~4级),级别越高,预后越差,如伴有肉瘤样变和横纹肌样分化为4级(最高级)。嫌色细胞肾细胞癌目前不分级;对于SDH缺失性肾细胞癌,黏液小管梭形细胞癌和ELOC突变型肾细胞癌可能有一定的意义;对于其他类型肾细胞癌则不适用。对于高级别嫌色细胞癌(表现为细胞密度增加,核分裂象增高,非典型核分裂象,坏死),恶性程度高,应予以特殊标注。

次要指标:

免疫组织化学标志物检测;用于组织学类型鉴别诊断、明确血管和淋巴结侵犯、肿瘤细胞增殖活性评估等。

病理诊断困难时,可根据肾癌的诊断与鉴别诊断、预后评估及治疗需要选择肾癌相关标志物的检测项目。推荐使用有助于常见肾细胞肿瘤鉴别诊断的免疫组织化学标志物:CK7、CK20、AMACR、CD10、RCC、PAX8、CAIX、CD117、ALK、SMARCB1(INI1)、OCT4、FH、2-SC、SDHB、TFE3、TFEB、HMB45、melanA、cathepsinK,可酌情组合并联合其他免疫组织化学标志物。对于TFE3相关肾癌开展分子检测,如高度怀疑但是FISH检测阴性,建议行二代测序(NGS RNA融合基因检测)确认,而可疑FH相关肾癌,建议FH和2-SC同时进行免疫组化协作诊断以避免漏诊。

根治性肾切除标本

主要指标:

大体检查:肿瘤位置、肿瘤大小。

光镜下检查:明确病变性质、组织学类型、WHO/ISUP核分级、肿瘤坏死及其比例、周围侵犯/脉管侵犯、切缘情况、伴有肉瘤样分化和/或横纹肌样、分化比例、大血管受累情况、淋巴结情况(如清扫)、肾上腺情况(如切除)。

次要指标:

免疫组织化学标志物检测;用于组织学类型鉴别诊断、明确血管和淋巴结侵犯、肿瘤细胞增殖活性评估等。

活检标本:

主要指标:

大体检查:组织大小与数目。

光镜下检查:明确病变性质和组织学类型:肿瘤/非肿瘤、良性/恶性、组织学类型。

次要指标:

免疫组织化学标志物检测;用于组织学类型鉴别诊断、明确血管和淋巴结侵犯、肿瘤细胞增殖活性评估等。

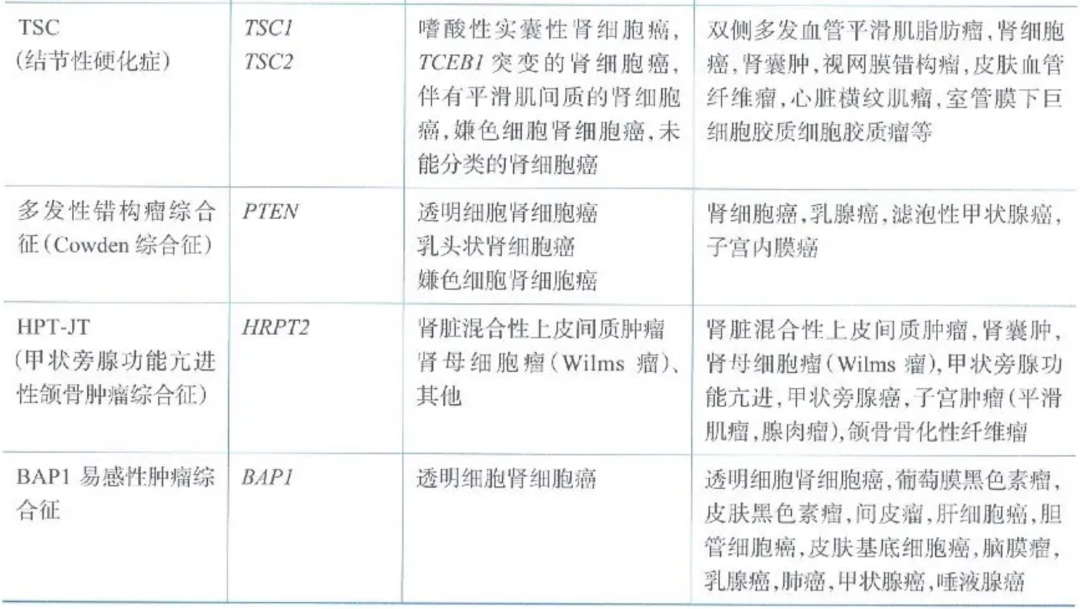

遗传性肾癌

依据是否具有家族遗传性特点,可以把肾癌分为遗传性肾癌和散发性肾癌。临床上所诊断的肾癌大多数都是散发性肾癌,VHL基因异常是散发性肾癌最常见的基因异常,超过50%的散发性透明细胞肾细胞癌中都存在该基因的突变或沉默。而遗传性肾癌是指具有特定基因改变并具有家族聚集倾向的肾癌,占全部肾癌的2%~4%。对于发病年龄≤46岁且肾脏肿瘤病变表现为双侧、多灶性以及肾癌家族史的患者,推荐进行遗传学方面的基因检测。

常见遗传性肾癌及临床表现

注:遗传性肾癌少见,对于年轻、肿瘤表现为多灶性、双侧发病的患者,应警惕其可能性,进一步诊断及治疗需要包含遗传学专业的多学科讨论。

肾细胞癌诊疗指南(2022年版)

肾细胞癌(Renal cell carcinoma,RCC)是起源于肾小管上皮的恶性肿瘤,占肾脏恶性肿瘤的80%~90%。肾细胞癌的组织病理类型最常见的为透明细胞癌,其次为乳头状肾细胞癌及嫌色细胞癌,以及集合管癌等少见类型的肾细胞癌。

(一)大体病理

绝大多数肾细胞癌发生于一侧肾脏,双侧肾细胞癌(异时或同时)仅占散发性肾细胞癌的2%~4%。肾肿瘤常为单发肿瘤,其中10%~20%为多发病灶。多发病灶病例常见于遗传性肾细胞癌以及乳头状肾细胞癌的患者。肿瘤瘤体大小差异较大,常有假包膜与周围肾组织相隔。

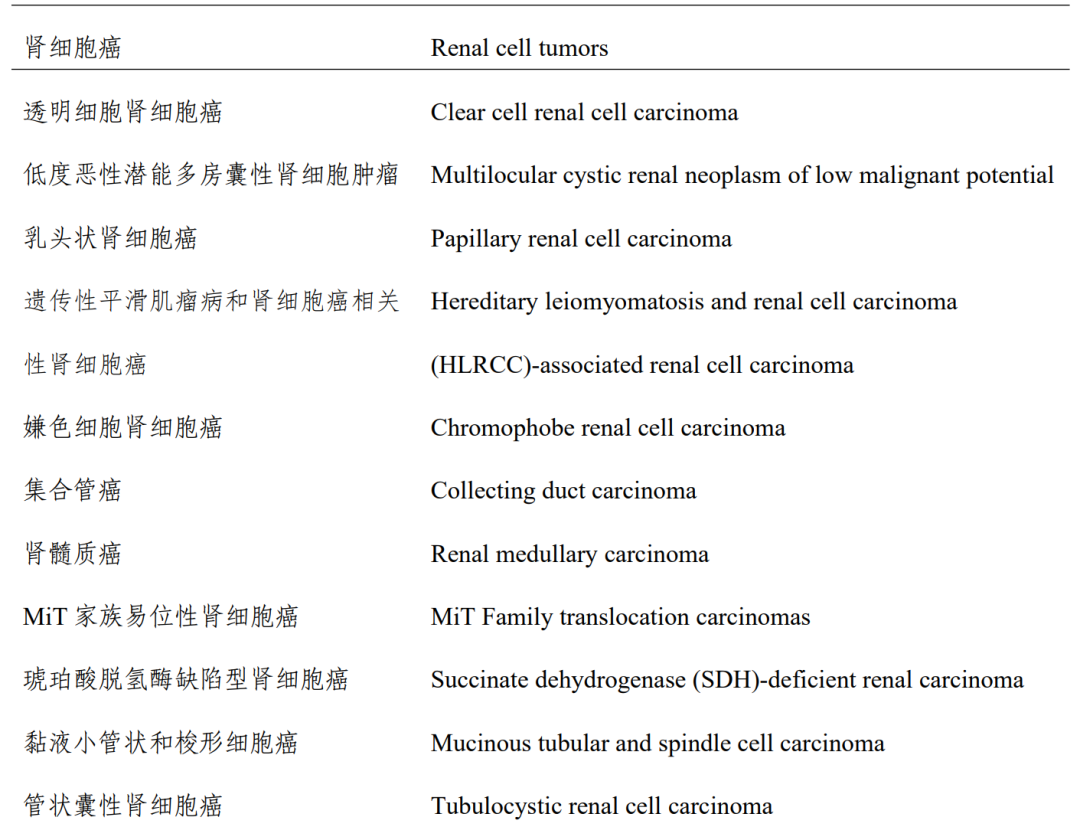

(二)分类

1981年、1997年、2004年及2016年WHO共推出过4个版本的肾脏肿瘤分类标准。目前临床上使用的是2016年WHO第4版肾脏肿瘤分类标准(注:已有最新2022版本更新),其沿用了2004年版本的框架,仅对一些认识更加深入的肿瘤进行了分类命名上的调整:如将从未见复发转移报道的多房囊性肾细胞癌更新为低度恶性潜能多房囊性肾细胞肿瘤,再如将Xp11.2易位/TFE3融合基因相关性肾细胞癌归入MiT家族易位性肾细胞癌,后者还包括TFEB基因易位的肾细胞癌等。此外,也增加了部分新的病理亚型。如前所述,肾细胞癌依据与遗传综合征关系可分成遗传性肾细胞癌和散发性肾细胞癌。单纯从病理形态不能区分遗传性肾细胞癌和散发性肾细胞癌。

表2016年WHO肾细胞肿瘤病理组织学分类

1.常见肾细胞癌病理类型特征:

(1)透明细胞肾细胞癌:

透明细胞肾细胞癌是最常见的肾细胞癌病理亚型,约占肾细胞癌的60%~85%。

1)大体检查:双侧肾脏发病率相等,少于5%的病例可呈多中心性发生或累及双侧肾脏。表现为肾皮质内实性类圆形结节,与周围肾组织界限清楚或不清,可见假包膜;肿瘤切面可呈现多彩状或金黄色,常见坏死、出血、囊性变,切面偶见钙化或骨化。

2)组织病理学:癌细胞胞质透明或嗜酸性,胞膜清楚;组织中可见小的薄壁血管构成的纤细血管网;肿瘤细胞呈巢状和腺泡状结构;呈肉瘤样分化的肿瘤区域中可见到瘤巨细胞,呈横纹肌分化的肿瘤细胞可见到宽的嗜酸性胞浆伴有偏位细胞核,可见突出核仁,提示预后不良;部分肿瘤中可见坏死、纤维黏液样间质及钙化、骨化。

3)常用的免疫组化抗体:Pax-8,CA9,MUC1,MUC3,CK8、CK18、vimentin、CD10和EMA阳性。免疫组织化学染色非诊断所必须,仅在疑难病例才使用。

(2)乳头状肾细胞癌:

乳头状肾细胞癌约占肾细胞癌的7%~14%,是仅次于透明细胞肾细胞癌第二常见的肾细胞癌。其发病年龄、男女发病率比例、症状和体征与肾透明细胞癌相似。

1)大体检查:病变累及双侧肾脏和多灶性者较透明细胞癌多见;大体多呈灰粉色,出血、坏死、囊性变多见。

2)组织病理学:根据组织病理学改变将其分为Ⅰ型和Ⅱ型2个亚型。肿瘤细胞由具有纤细血管轴心的乳头状或小管状结构构成,乳头核心可见泡沫状巨噬细胞和胆固醇结晶;肿瘤细胞较小,胞质稀少(Ⅰ型)或肿瘤细胞胞质丰富嗜酸性,瘤细胞核分级高(Ⅱ型),可见坏死、肉瘤样分化及横纹肌样分化区域。研究显示,Ⅰ型乳头状肾细胞癌患者预后优于Ⅱ型患者。

3)常用的免疫组化抗体:与透明细胞肾细胞癌相似,现有的研究认为,乳头状肾细胞癌CK7呈阳性,P504S阳性率较高,且Ⅰ型较Ⅱ型阳性率为高。免疫组织化学染色非诊断所必须,仅在疑难病例才使用。

(3)嫌色细胞癌:

嫌色细胞癌约占肾细胞癌的4%~10%。从儿童到老人均可发病,平均发病年龄60岁,男女发病率大致相等。与其他肾细胞癌亚型相比无特殊的临床症状和体征。影像学上特征多显示瘤体较大,肿瘤密度或信号均匀,无出血、坏死和钙化。

1)大体检查:肿瘤无包膜但边界清楚,切面呈质地均一的褐色,可见有坏死,但出血灶少见。

2)组织病理学:肿瘤呈实性片状结构,也可呈小的巢状、微囊状、梁状及偶尔的乳头状结构。可出现灶状钙化及厚纤维间隔;与透明细胞癌不同,瘤体中的血管为厚壁血管,而非薄壁血管;瘤细胞体积大,呈多角形,胞质透明略呈网状,细胞膜非常清晰(嫌色细胞),亦可见嗜酸性胞质的瘤细胞,瘤细胞核的核周空晕是此型的特征之一,并可见双核细胞。近年来研究发现嫌色细胞癌存在嗜酸细胞型亚型,其组织学特征包括:小细胞伴有纤细的嗜酸性颗粒状胞浆;嗜酸性细胞位于细胞巢的中央,而胞浆苍白的细胞位于细胞巢的周边处;细胞核不规则皱缩,染色质凝聚呈块状,可见双核细胞和核周空晕;也可见圆形的细胞。

3)常用的免疫组化抗体:CK、CK7、EMA、lectins和parvalbumin阳性,肾细胞癌抗原弱阳性,vimentin及CD10阴性。免疫组织化学染色非诊断所必须,仅在疑难病例才使用。

4)特殊染色:Hale胶体铁显示肿瘤细胞弥漫阳性。

(4)低度恶性潜能多房囊性肾肿瘤:

在2016年之前的版本,这一肿瘤被称为多房囊性肾细胞癌。肿瘤由多房性囊肿组成,囊壁含单层或簇状分布的透明细胞,无膨胀性生长方式;形态与透明细胞癌(G1/2)不能区分,无坏死、脉管侵犯及肉瘤样分化。需与肾透明细胞癌囊性变、广泛玻璃样变、出血以及含铁血黄素沉着相鉴别。免疫表型与透明细胞肾细胞癌相似。

(5)集合管癌和肾髓质癌:

肾集合管癌是指来源于贝利尼集合管的恶性上皮性肿瘤;肾髓质癌来源于近皮质区的集合管,患者几乎均伴有镰状细胞性血液病。两者从大体及组织学表现有一定相似性,一并描述。

1)大体检查:两者均发生于肾中央部分、髓质部位,切面实性,灰白色,边界不清,可见坏死。

2)组织病理学:需要指出的是,贝利尼集合管癌常为排除性诊断,肿瘤部位对于作出诊断很重要,组织学上可见不规则的小管状结构,细胞高度异型;肾髓质癌镜下肿瘤呈低分化、片状分布,瘤细胞排列呈腺样囊性结构,瘤体内可见较多的中性粒细胞浸润,同时可见镰状红细胞。

3)常用的免疫组化抗体:两者常见的免疫组化组合包括PAX2、PAX8、OCT3/4、SMARCB1/INI1、P63。

2.少见肾细胞癌病理类型特征

(1)MiT家族转位癌:

包括两类肿瘤,分别与两个转录因子(TFE3和TFEB)出现融合基因相关。Xp11转位造成TFE3基因的融合;t(6;11)造成MALAT1-TFEB融合。这一肿瘤在儿童期多见,仅占成人期肾细胞癌中的1.6%~4%。t(6;11)肾细胞癌较Xp11转位肾细胞癌少见。大体不具有特征性。镜下,Xp11易位性肾细胞癌表现为由透明细胞形成的乳头,伴有散在砂粒体样钙化;而t(6;11)易位性肾细胞癌表现为大小两种细胞组成的细胞巢,其内可见基底膜样物质沉着。免疫组化表现为:上皮标记物表达下降,如CK、EMA;表达PAX8及其他肾小管标记物;Xp11肾细胞癌:部分表达黑色素标记物及TFE3;t(6;11)肾细胞癌恒定表达黑色素标记物,如HMB45、MelanA以及CathepsinK、TFEB。FISH检测可发现TFE3或TFEB的融合基因。

(2)获得性肾囊肿相关性肾细胞癌:

此类肿瘤常有终末期肾病以及获得性肾囊肿病的病史,最常见于长期进行血液透析的患者。大体常为双侧性、多灶性病变,边界清楚,周围可见多囊肾背景。组织学表现为以微囊结构、丰富的肿瘤内嗜酸性草酸盐结晶沉积特征。免疫组化表现为肾细胞癌、CD10及AMACR阳性,CK7阴性。

(3)透明细胞乳头状肾细胞癌:

此类肿瘤占肾肿瘤的1%~4%,无性别倾向,呈散发或伴发于终末期肾病、VHL综合征。大体表现为体积较小,边界清楚有包膜的肿物,常可见囊性变。组织学表现为乳头状结构,细胞大小较一致,胞浆透明,核远离基底膜排列,可见胞突,G1或G2细胞核分级,肿瘤坏死、肾外侵犯、脉管瘤栓罕见。免疫组化表现为:CK7弥漫阳性,CAIX呈杯口状状阳性,PAX2、PAX8及CK34βE12阳性,P504S和CD10阴性。需要指出的是,在形态不典型的病例:如果P504S或CD10阳性,CK7弥漫阳性减弱,诊断为透明细胞癌更好。

(4)遗传性平滑肌瘤病和肾细胞癌相关性肾细胞癌:

遗传性平滑肌瘤病和肾细胞癌相关性肾细胞癌是一类伴有延胡索酸水合酶基因的胚系突变的肾细胞癌,伴发肾外平滑肌瘤病。肿瘤大体可呈囊性改变,伴有明显的附壁结节。组织学形态与乳头状肾细胞癌或与集合管癌相似;细胞核可见核内包涵体,并可见核周空晕。免疫组化表现为延胡索酸水合酶表达缺失。

(5)琥珀酸脱氢酶缺陷型肾细胞癌:

此类肿瘤罕见,多为遗传性肿瘤。大体多呈边界清楚的实性肿物。肿瘤细胞排列呈实性、巢状或小管状结构;胞浆空泡状嗜酸性至透明,核轮廓规则光滑,染色质细腻,核仁不明显(类似与神经内分泌细胞);胞浆空泡状;偶见高级别细胞核。免疫组化呈琥珀酸脱氢酶表达缺失,以琥珀酸脱氢酶B表达缺失最为常见。

(6)管状囊性癌:

此类肿瘤罕见,常为体检偶发肿瘤。大体呈灰白海绵样或瑞士奶酪样外观。镜下呈小到中等大小的管状伴有大的囊腔形成,内衬单层扁平、立方或柱状上皮,可见鞋钉状细胞;相当于G3的细胞核。免疫组化表达高分子量角蛋白。

(7)黏液小管状和梭形细胞癌:

此类肿瘤不足肾脏肿的1%。大体呈边界清楚的实性肿物。组织学表现为拉长或相互吻合的小管状结构,部分区域可见梭形细胞;核呈低级别;间质呈嗜碱性黏液样。免疫组化呈CK7、PAX2以及P504S阳性。

(8)肾细胞癌,未分类:

目前包括不具备现有肾细胞癌亚型特征的癌,可以低级别或高级别。包括以下类型:含有1种以上肾细胞癌的病理特征、伴有黏液分泌的肾细胞癌、伴有未分类上皮成分的肾细胞癌、低级别或高级别未分类的嗜酸性肿瘤以及肉瘤样癌等。随着对肾细胞癌认识的深入,这一分类所占比例将越来越小。

(三)分级

病理分级是一个重要的预后相关因素,只适用于透明细胞肾细胞癌和乳头状肾细胞癌。在以往的WHO分类版本中,最为常用的是1982年的Fuhrman4级分类。1998年WHO推荐将Fuhrman分级中的Ⅰ、Ⅱ级合并为一级即高分化、Ⅲ级为中分化、Ⅳ级为低分化或未分化。2016版病理分级在原Fuhrman四级分级系统上做了进一步调整,增加了客观评价标准,形成WHO/ISUP病理分级系统,使之在实践中操作性更强,重复性更好。

表2016版肾细胞癌WHO/ISUP核分级标准

参考文献及书籍:

1.中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)肾癌诊疗指南 2024[M]. 北京 :人民卫生出版社, 2024.

2.《肾癌诊疗指南》(2022)