原创疫情之下,我们该如何理解病毒与人类的关系?

时间:2020-02-03 19:23:35 热度:37.1℃ 作者:网络

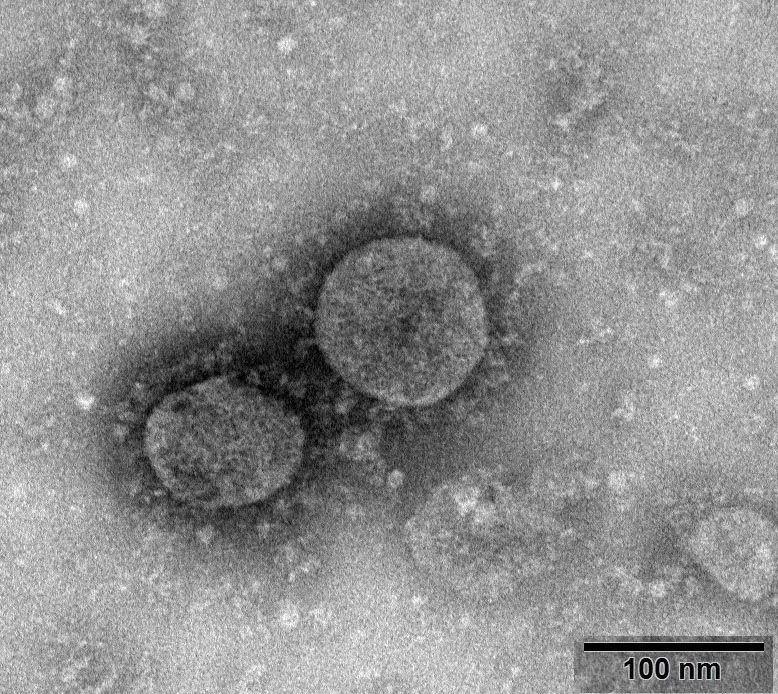

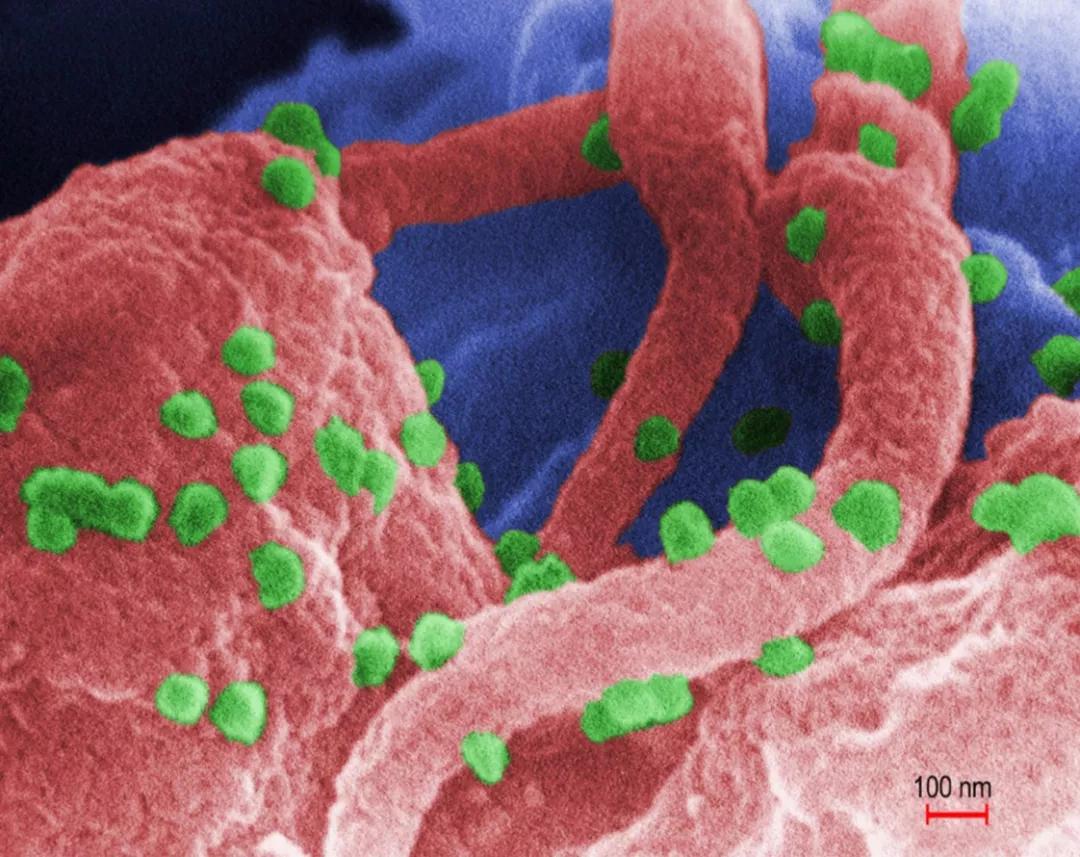

新型冠状病毒武汉株02,照片来源:国家病原微生物资源库(中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所)

新型冠状病毒武汉株02,照片来源:国家病原微生物资源库(中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所)

在这场与新型冠状病毒的战斗中,医护人员和科学家的身影活跃在一线。1月24日,中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所发布了其成功分离的我国第一株病毒毒种信息及其电镜照片,让我们看清这次疫情“罪魁祸首”的真面目。

其实早在人类出现之前,病毒就占领了这颗星球,历经高温、酷寒或干旱等极端条件,到现在病毒仍然无处不在;另一方面,人类DNA片段中8%来自病毒,说它们是我们亲缘有点远的祖先也不为过。不可否认,病毒也是自然创造的冷血杀手——甲流、埃博拉、SARS,这些病毒让人类措手不及,它们本来只攻击蝙蝠、老鼠或鸟类等,怎料自然演化无意之间将人类写进了病毒的黑名单。

我们到底应该如何理解病毒与人类的关系?卡尔·齐默撰写的病毒知识科普读物《病毒星球》或许能带给你一些思考。以下内容摘编自《病毒星球》,由理想国授权发布。

一

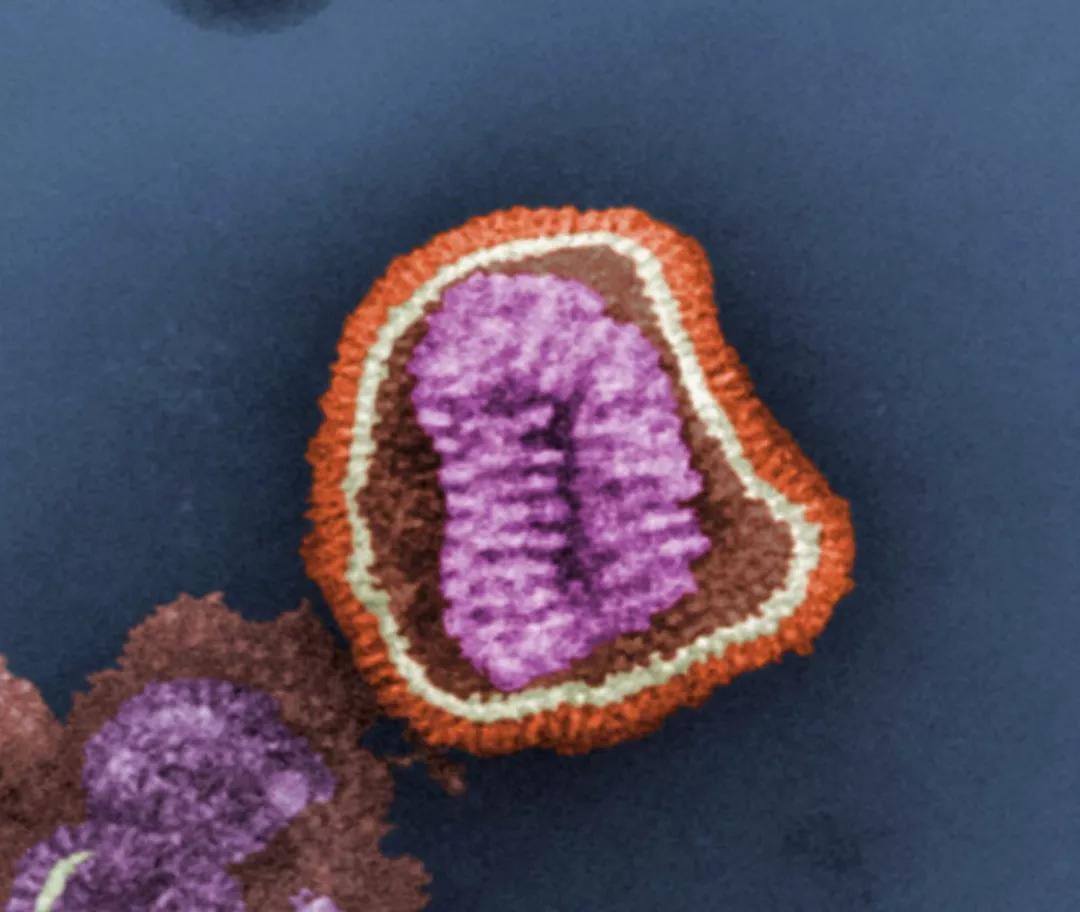

虽然流感病毒的杀伤力仍然让人捉摸不透,其来源却已经非常确凿。流感病毒源自鸟类。感染人类的所有流感病毒,都能在鸟类那里找到身影。同时,鸟类还携带了更多不会感染人类的流感病毒。很多鸟类携带病毒,本身却不得病。而且鸟被感染的不是呼吸道,而是消化道。病毒藏匿在鸟屎里,健康的鸟喝了含有病毒的水,就会被传染。

有时,某些禽流感病毒会流窜到“人间”。在养鸡场工作的人或者在市场上屠宰家禽的人都可能成为第一批受害者。着陆到人类呼吸道里的禽流感病毒,看起来是跑错了地方,实际上,人类呼吸道细胞表面的受体,和鸟类消化道细胞的受体非常相像。禽流感病毒能找到这些受体,再钻到细胞里面去。

一旦某个病毒株在人体内稳定下来,就能在全世界范围传播,继而建立起季节性的涨落节律。在美国,流感集中在冬季爆发。目前一个假说是,冬天那几个月空气干燥,含有病毒的飞沫可以在空气中飘浮数小时之久,增加了它们遇上新宿主的机会。其他时候,空气潮湿,飞沫就容易积聚水汽变大,继而落到地上。

流感病毒借助飞沫感染上新宿主,有时候新宿主细胞里已经进驻了其他病毒。两种不同的病毒在一个细胞里生存和繁殖的时候,场面就会有点混乱了。流感病毒的基因存储在8条DNA片段里,当宿主细胞同时复制来自两种病毒的DNA片段时,这些片段就可能混在一起。这样,产生的新一代病毒就会不小心带上来自两种病毒的遗传物质。这种基因混合的现象叫作基因重配,也就是病毒世界的“性”。人类生孩子的时候,双亲的基因会混合在一起,这样,两组DNA之间,就可能出现新的组合。通过基因重配,流感病毒也能把基因混合在一起造出新的组合来。

携带流感病毒的鸟类身上,有1/4都同时携带着两种甚至更多种病毒株。病毒之间互相交换基因,就有可能获得新的适应性状,例如通过这个机制,它们就能从野生鸟类传到鸡,甚至传到哺乳动物如马或者猪的身上。在极个别的情况下,通过基因重配,来自鸟类和人的病毒的基因会组合到一起,为一场浩劫埋下种子。新的病毒株能轻易在人和人之间扩散。又因为这个新病毒株从未在人群中传播过,因此它所向披靡,没有什么能放慢它扩散的脚步。

禽流感病毒一旦演化成人类的病原体,这些不同病毒之间会继续交换基因。基因重配同样可以帮助这些病毒躲过被消灭的命运。在人的免疫系统熟识流感病毒表面蛋白之前,它们早已通过小小的病毒性生活获得了新的伪装。

二

威胁人类的还不止埃博拉病毒一种。自从人们首次发现埃博拉病毒(1976 年)以来,其他病毒也纷纷登场,它们从截然不同的地方冒出来,彼此可能相距数千英里。

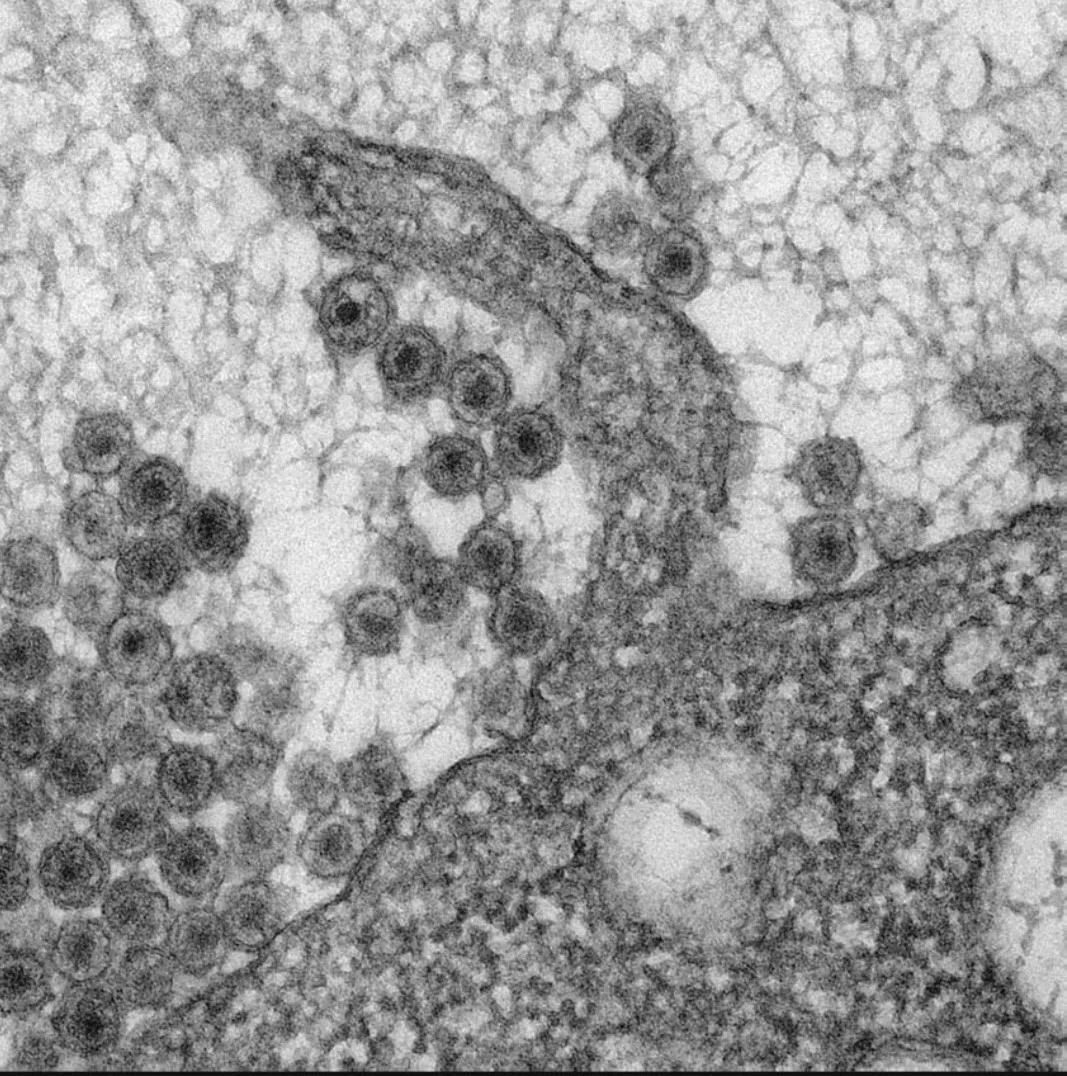

2002年11月,一位中国农民因发高烧来到医院,不久就去世了。接着,同一地区的人相继出现了同样的病情,但这时候,疫情都没有得到世界范围的关注,直到疾病传染了一位美国人。这个人去中国做生意,在从中国飞回新加坡的飞机上突然开始发热,飞机在河内停了下来,这位商人再也没能活着离开那里。尽管大多数病例仍然集中在中国内地和香港,但世界各地的人都开始生病。这种病的死亡率高达10%,而且夺人性命通常只消几天。这场流行病在医学史上是全新的,它需要一个新的名字。医生称它为严重急性呼吸系统综合征或SARS。

科学家从SARS患者的样本中寻找病因。香港大学教授裴伟士(Malik Peiris)领导的研究小组率先取得了进展。他们对50名SARS患者进行了研究,在其中2人身上发现了旺盛生长的病毒。病毒属于冠状病毒类群,这个类群包括导致感冒和病毒性胃炎(stomach flu)的病毒。裴伟士和他的同事们对新病毒的遗传物质进行了测序,然后在其他病人身上寻找相匹配的基因,结果在另外45个人体内都找到了相应的基因。

基于过往对艾滋病毒和埃博拉病毒积累的经验,科学家怀疑SARS病毒也是从原先感染其他动物的病毒演变而来的。于是他们着手分析了中国人经常接触的动物身上的病毒。每当发现一种新病毒,他们就在SARS演化树上添加相应分支。几个月后,科学家终于重构了SARS的历史。

这种病毒可能起源于中国的蝙蝠,其中的一株扩散到一种长得酷似猫咪的哺乳动物,果子狸。在中国的动物市场上,果子狸是较为常见的。人类可能在买卖果子狸的过程中成为了宿主。事实证明,这种病毒的生物学特性恰好让它们适于在人和人之间传播,而与埃博拉病毒不同,SARS病毒能附着在细小的气溶胶颗粒上在空气中传播。

尽管SARS疫情已经扩散到亚洲以外,但幸运的是,阻止埃博拉早期流行的公共卫生措施,也成功制服了SARS,这一场肆虐,8000人被传染,900人死亡。与之相比,流感每年大概会导致25万人死亡——可以说,我们成功躲过了SARS朝人类射出的一颗子弹。

三

十年后,沙特阿拉伯又出现了另一种冠状病毒。2012 年,沙特的医生注意到,一些病人患上了病因不明的呼吸系统疾病,其中近 1/3 因病去世。这种疾病被称为MERS,是“中东呼吸综合征”的简称。病毒学家从患者体内分离出致病的病毒,并对 MERS 病毒的基因进行研究。他们拿这些基因在其他物种中寻找类似的片段,很快人们的目光就锁定在了非洲的蝙蝠身上。

不过,非洲蝙蝠如何成为中东呼吸综合征疫情的导火索,还让人匪夷所思。直到科学家对中东地区的人赖以生 存的一种哺乳动物— 骆驼进行了研究,重要的新线索才开始出现。他们发现,骆驼身上普遍携带 MERS 病毒。病毒又通过骆驼鼻子分泌物源源不断地释放出来。对 MERS 起源的一个较为合理的解释是,蝙蝠可能将病毒传染给北非的骆驼。北非到中东的骆驼贸易频繁开展,一只生病的骆驼可能把病毒带到了它的新家。

科学家又重构了 MERS 的传播史,并有充分理由担心,一旦 MERS爆发,疫情可能比 SARS 还要可怕。每年超过200万穆斯林前往沙特阿拉伯进行一年一度的麦加朝 觐活动。不难想象,MERS 病毒会在密集的人群中迅速传播,然后和朝圣者一起前往位于世界各地的家园。所幸到目前为止,科学家的担心还没有成为事实。截至 2015年2月,1026 人被诊断为感染了 MERS,其中 376人死亡。几乎所有病例都发生在沙特阿拉伯,尤其集中在医院,可能MERS最擅长的还是攻击免疫系统因病削弱的人。除非 MERS 再发生剧烈的演化,否则它可能永远只是中东医院内部一个危险却罕见的威胁。

如果疫情并不总是来得这么意外(如果我们能对这些紧急情况做出预警),我们就能做好更充足的准备,不至于措手不及。然而下次再有某种病毒从野生动物身上转移到人类身体内,很可能还会引发大规模疫情,而我们完全可能对致病病毒一无所知。

为了弥补这些认知的漏洞,科学家正在开展更多的动物研究,从它们体内寻找病毒的遗传物质。但我们生活在一个名副其实的“病毒星球”上,科学家的工作量是巨大的。伊恩 · 利普金和他哥伦比亚大学的同事在纽约捕获了133只大鼠,并在这些大鼠身上发现了18种与人类病原体亲缘关系很近的新病毒。在孟加拉国开展的另一项研究中,他们在一种名为印度狐蝠的蝙蝠身上进行了彻底的病毒搜查,鉴定出 55种病毒,其中50个都是前所未见的。

在这些新发现的病毒里,我们不知道哪些会造成瘟疫, 甚至有可能这些新病毒都不会对人类社会造成威胁。但这并不意味着我们可以直接无视它们的存在。相反,我们恰恰需要保持警惕,这样才能在它们有机会进入我们这个物种之前就采取措施,阻止它们的脚步。

四

巨型病毒能组织病毒工厂,这一点从各方面看起来都非常像一个真的细胞。无独有偶,2008年,拉斯科拉和他的同事发现,巨型病毒甚至可能被同类的其他病毒感染。这种入侵的新病毒被命名为噬病毒体,它们潜入病毒工厂, 欺骗本应复制巨型病毒的工厂制造出更多噬病毒体。

给自然界中的成员划出分界线,在科学研究的时候是有用的,但当我们想要了解生命本身,这些分界线就成了人为设置的障碍。与其试图搞清楚病毒怎么区别于其他生物,还不如研究研究病毒是怎么和其他生物形成一个连续的演化谱。人类作为一种哺乳动物,已经和病毒组成了难以分割的混合体。移除了身上的病毒基因,我们可能根本无法活着从子宫里生出来。而人在日常生活中抵御感染可能也是借助了病毒 DNA的帮助。就连我们每日呼吸的氧 气中的一部分,也是海洋中的病毒和细菌共同产生的。海里的病毒和细菌含量并不是固定不变的,而是处在动态变化中。海洋是基因的流动库,众多基因不停在宿主和病毒之间交换。

虽然巨型病毒弥合了大多数病毒和细胞之间的“生命”鸿沟,但目前还不清楚它们是如何演化到如今这种“高不成低不就”的位置的。有的科学家认为,它们最初可能也是普通的病毒,后来从宿主细胞里窃取了一些额外基因,才成了今天的样子。也有科学家持完全相反的观点,他们认为巨型病毒在演化的早期是以活细胞的形式存在的,并不依附于其他生物而生存,在其后数十亿年间逐渐蜕变, 成为了今天这种更像病毒的样子。

严格区分生命和非生命的做法不仅让病毒变得更难理解,也让生命的起源更匪夷所思。生命起源的过程还没有完全明朗,但有一点是明确的:生命并不是由宇宙中什么伟大力量在一瞬之间变出来的,而是随着糖类和磷酸盐等原料在早期地球上聚合并发生越来越复杂的反应,慢慢演变出来的。

最后,让我们回到“病毒”这个词本身。它原本就包含了两面性,一面是能给予生命的物质,另一面则代表致命的毒液。病毒在某种意义上的确是致命的,但它们也赋予了这个世界必不可少的创造力。创造和毁灭又一次完美地结合在一起。

[美]卡尔·齐默 《病毒星球》 刘旸译 理想国 2019年4月

[美]卡尔·齐默 《病毒星球》 刘旸译 理想国 2019年4月

作者简介:卡尔·齐默(Carl Zimmer),知名科普作家,在耶鲁大学教授科学和环境写作。代表作有《演化》《在水的边缘》《万物身刻》等,曾于2007年摘得美国国家科学院科学传播奖(The National Academies Communication Award)。

(编 / 俎燚楠,审 / 任慧)